分享:卷取温度对Ti-V-Mo复合微合金化超高强度钢组织及力学性能的影响

张可 , 孙新军

, 孙新军

摘要

利用OM, EBSD, TEM, XRD及物理化学相分析法, 对不同卷取温度下Ti-V-Mo复合微合金化热轧高强钢的强化增量进行了估算和分析, 分别讨论了卷取温度对屈服强度和MC相粒子对均匀塑性的影响规律. 结果表明, 在600 ℃卷取时具有最佳的综合力学性能: 抗拉强度为1134 MPa, 屈服强度为1080 MPa, 延伸率为13.2%, 均匀延伸率为6.8%, 其析出强化增量σp在444~487 MPa范围内, 甚至更高, 主要是由质量分数高达72.6%的10 nm以下的(Ti, V, Mo)C粒子提供的. 析出强化和细晶强化是主要的强化方式, σp的改变是导致不同卷取温度下屈服强度变化的主要因素. 随着卷取温度由500 ℃升高至600 ℃, 抗拉强度和屈服强度均不断增加, 均匀延伸率不但没有降低, 反而呈线性缓慢增加. 其主要原因是σp对屈服强度的贡献量不断提高, 在提高强度的同时改善了均匀塑性.

关键词:

随着资源、能源、环境压力日益增大, 环保和节能越来越受到钢铁工业的重视. 开发具有节能、节材及优异性能的超高强度钢来满足经济建设中结构和功能的需要, 是实现钢铁工业可持续发展的重要途径[1,2]. 细晶强化作为唯一一种可同时提高强度和韧性的手段受到了研究人员的广泛重视, 并且已研制开发出多种使钢铁材料晶粒细化或超细化的工艺技术并在工业生产中广泛应用. 与钢的其它强化手段相比, 析出强化脆化矢量最小, 采用微合金化技术, 结合控轧控冷技术, 充分发挥微合金碳氮化物的沉淀强化作用, 成为钢铁材料强度发展的最有潜力的方向之一.

2004年, Funakawa 等[3]开发了一种基于铁素体组织和(Ti, Mo)C纳米相沉淀强化的兼具高强度和高成形性的新钢种, 其抗拉强度最高可达780 MPa, 延伸率达24%, 铁素体基体上存在大量的5 nm以下的(Ti, Mo)C, 析出强化增量高达300 MPa. 自此, 纳米级碳化物在铁素体中的析出行为及其沉淀强化引起了越来越多的关注. Chen等[4]和Jang等[5]对Ti系、Ti-Nb系和Ti-Mo系热轧高强钢的热力学稳定性进行了初步研究, 在相同条件下, 其析出相的粗化速率V(Ti, Mo)C?V(Ti, Nb)C?VTiC. Kazuhiro等[6]研究了(Ti, Mo)C熟化过程中Ti/Mo原子比的变化规律, 表明随着粒子尺寸的增大, (Ti, Mo)C中Ti所占的比例增大. 此外, 康俊雨[7]设计了不同Ti和V含量的3种钢, 保证钢中的Ti和V全部与C结合, 以对比Ti钢、V钢和Ti-V钢在过饱和铁素体中的析出行为, 结果表明, 在相同回火时间下, (Ti, V)C的抗粗化能力要略优于TiC, 而远高于VC. Kim等[8,9]研究了卷取温度和轧制温度对Ti-Mo钢性能的影响, 得到了抗拉强度为950 MPa, 延伸率为23.5%的高强钢. Park 等[10]研究了Ti-Mo, Nb-Mo, Ti-W和Nb-W微合金钢在不同卷取温度下的强化机制, 发现Ti-Mo钢在900 ℃终轧、500 ℃卷取可获得抗拉强度为940 MPa, 屈服强度为858 MPa的优异性能. Shen等[11]和Jha等[12]分别研究了不同成分的Ti-Mo-Nb-V低碳微合金钢的力学性能, 发现经合适轧制工艺和卷取温度保温后, 多元复合第二相提供的析出强化增量可达到400 MPa级以上. 然而, 目前国内外对微合金碳氮化物析出行为及强化能力的研究主要集中在单V[13], 单Ti[14,15], Ti-V[7,16]和Ti-Mo[3,6,8,9,17,18]等这些相对简单的微合金化钢上, 而对Ti-V-Mo多元复合微合金化钢的沉淀析出行为及其高强钢的开发还鲜见报道. 另外, V作为一种重要的微合金元素, 其在奥氏体中的固溶度比在铁素体中大的多, 经奥氏体区轧制后快冷至铁素体区保温, 可以得到大量的VC析出. 在Ti-Mo钢体系的基础上, 向钢中再添加V, 而(Ti, V, Mo)C比(Ti, Mo)C具有更强的抗粗化能力, 有利于得到更大的析出强化增量. 因此, 开展Ti-V-Mo多元复合微合金化高强钢的研究具有重要的理论意义和实际应用价值.

本工作设计了一种Ti-V-Mo多元复合微合金化钢, 通过添加相对较多的Ti, V和Mo, 以保证充分固定C, 实现析出强化的最大化; 通过合适的热机械控制工艺(TMCP)和模拟卷取, 在实验室得到了不同卷取温度下钢的组织和性能, 对各强化机制进行了计算, 并就(Ti, V, Mo)C粒子对均匀塑性的影响进行了分析, 以期对多元复合微合金化超高强度钢的发展和应用提供理论指导.

1 实验方法

实验用Ti-V-Mo钢的化学成分(质量分数, %)为: C 0.16, Si 0.16, Mn 1.04, Ti 0.20, Mo 0.44, V 0.41, S 0.0052, P 0.0041, N 0.0046, Al 0.033, Fe余量. 奥氏体向铁素体的平衡结束转变温度Ae1为758 ℃, 奥氏体向铁素体的平衡开始转变温度Ae3为878 ℃, 未再结晶温度Tnr≈970 ℃. 采用50 kg的VITF-0.05真空感应炉冶炼, 锻成30 mm×50 mm×80 mm的钢坯. Ti-V-Mo钢的轧制工艺示意图如图1所示, 钢坯在1280 ℃均热1 h, 经1200~1050 ℃粗轧, 再经1050~870 ℃精轧, 终轧温度为870 ℃, 轧制总压缩比为12, 轧后厚度为2.5 mm左右, 经层流冷却(冷速约30 ℃/s)至500, 550, 600和650 ℃, 入炉保温1 h, 随炉冷却至室温.

图1 Ti-V-Mo钢的轧制工艺示意图

Fig.1 Schematic of thermomechanical controlled process of Ti-V-Mo steel

通过GX51型光学显微镜 (OM)和S-4300冷场发射扫描电镜(SEM)观察Ti-V-Mo钢的组织形貌. 采用WE-300液压拉伸试验机测量不同卷曲温度下热轧板的纵向力学性能, 每个温度测3个试样, 取其平均值. 利用Oxford Nordlys F+型电子背散射衍射(EBSD)技术测量不同卷曲温度下铁素体的有效晶粒尺寸和晶界特性, 通过截线法测出贝氏体铁素体的平均晶粒直径m, 而1.224m即为贝氏体铁素体组织的有效晶粒尺寸[19]. 通过物理化学相分析法(含定性分析和定量分析), 并结合APD-10X 型X射线衍射仪 (XRD)测出析出相的类型和数量. 将相分析萃取得到的粉末制成小角度散射试片, 在Pro MPD Nano-1型仪器上用X射线小角度散射法(SAXS)测定析出相在不同卷取温度下的尺寸分布. 采用Tecnai F20型场发射透射电镜 (HRTEM)观察和分析析出相的尺寸、形状、分布和成分.

2 实验结果

2.1 显微组织

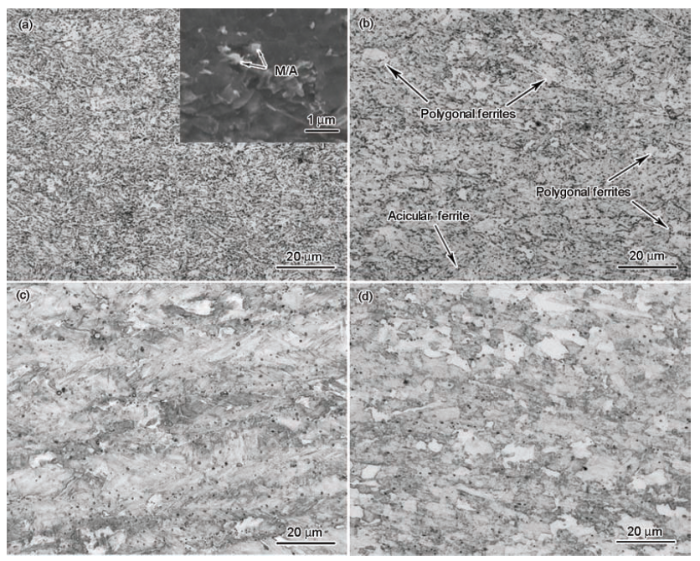

图2为Ti-V-Mo钢在不同卷取温度下的OM像. 由图可知, 在500 ℃卷取时组织主要为针状铁素体, 且有少量的马氏体/奥氏体 (M/A) 岛存在 (图2a); 550 ℃卷取时组织为多边形铁素体和少量的针状铁素体 (图2b); 而在600和650 ℃较高温度卷取时, 组织基本为多边形铁素体(图2c和d), 随着卷取温度的升高, 组织中多边形铁素体的比例不断增加.

图2 Ti-V-Mo钢在不同卷取温度下的OM像

Fig.2 OM images of Ti-V-Mo steel at coiling temperatures of 500 ℃ (a), 550 ℃ (b), 600 ℃ (c) and 650 ℃ (d) (Inset in

图3给出了Ti-V-Mo钢在不同卷取温度下的EBSD像. 图中的红线为小角度晶界(2°≤θ <15°), 黑线为铁素体的大角度晶界(θ ≥15°). 由图可见, 在500 ℃卷取时组织主要为针状铁素体(图3a); 在550 ℃卷取时组织为针状铁素体和多边形铁素体组成的贝氏体型铁素体(图3b); 在600 和650 ℃卷取时组织为多边形铁素体, 且随着温度的升高, 多边形铁素体晶粒所占的比例增大(图3c和d). 经测量可知, Ti-V-Mo钢在500, 550, 600和 650 ℃卷取时的有效晶粒尺寸n分别为2.20, 2.23, 2.10和2.22 μm. 不同卷取温度下的晶粒尺寸很接近, 约2.20 μm.

图3 Ti-V-Mo钢不同卷取温度下的EBSD像

Fig.3 EBSD images of Ti-V-Mo steel at coiling temperatures of 500 ℃ (a), 550 ℃ (b), 600 ℃ (c) and 650 ℃ (d) (Red line—low angle grain boundary (2°≤ θ <15°), black line—high angle grain boundary (θ ≥15°) )

2.2 力学性能

图4为Ti-V-Mo钢在不同卷取温度下的力学性能. 由图可知, 在500~650 ℃, 随着卷曲温度的升高, 抗拉强度σb和屈服强度σy均呈现先升高后降低的趋势, 而延伸率δ先降低后缓慢升高, 但变化不大, 均匀延伸率δgt缓慢增大. 在600 ℃时, σb和σy均达到峰值, 分别为1134和1080 MPa, δ和δgt分别为13.2%和6.8%, Ti-V-Mo钢的综合力学性能最为优异.

图4 Ti-V-Mo钢在不同卷取温度下的力学性能

Fig.4 Mechanical properties of Ti-V-Mo steel at different coiling temperatures (σb—ultimate tensile strength, σy—0.2% yield strength, δ—total elongation, δgt—uniform eonglation)

2.3 析出相

表1为不同卷取温度下MC和M3C相的定量相分析结果. 由表可知, 随着卷取温度的升高, MC的析出量不断增加, 由500 ℃的0.235%增加到650 ℃的0.761%; M3C的析出量却不断减少, 由500 ℃的0.874%减少到650 ℃的0.191%. 随着卷取温度的升高, M3C不断回溶, 而强碳化物形成元素Ti, V和Mo与固溶的C原子结合形成MC相, 进而不断析出.

表1 不同卷取温度下MC和M3C的定量相分析结果

Table 1 Quantitative analysis results of precipitates MC and M3C at different coiling temperatures (mass fraction / %)

| Coiling | MC | M3C | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| temperature | Ti* | Mo | V | C* | ∑ | Fe | Mn | Mo | V | C* | ∑ | |

| 500 ℃ | 0.074 | 0.062 | 0.059 | 0.040 | 0.235 | 0.767 | 0.031 | 0.010 | 0.008 | 0.058 | 0.874 | |

| 550 ℃ | 0.095 | 0.116 | 0.105 | 0.052 | 0.322 | 0.516 | 0.029 | 0.012 | 0.015 | 0.041 | 0.613 | |

| 600 ℃ | 0.139 | 0.240 | 0.254 | 0.125 | 0.757 | 0.167 | 0.022 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.240 | |

| 650 ℃ | 0.141 | 0.238 | 0.257 | 0.126 | 0.761 | 0.122 | 0.018 | 0.020 | 0.019 | 0.012 | 0.191 | |

图5a为600 ℃卷取时(Ti, V, Mo)C粒子的TEM像. 由图可知, 600 ℃卷取后产生大量的纳米级细小的(Ti, V, Mo)C粒子, 且大都在10 nm以下. 由图5b知, 10 nm以下的粒子所占质量分数高达72.6%, 10~18 nm的(Ti, V, Mo)C粒子的质量分数为24.7%, 这与图5a中TEM像显示的结果一致.

图5 600 ℃卷取时(Ti, V, Mo)C的TEM像及其尺寸分布

Fig.5 TEM image of nano-sized precipitates (a) and size distribution of (Ti, V, Mo)C particles (b) at coiling temperature of 600 ℃

3 分析讨论

3.1 强化机制分析

对于低碳微合金化铁素体钢来讲, 钢中常见的强化方式有细晶强化、析出强化、固溶强化、位错强化等, 其相应的屈服强度可由下式定量预测[20,21]:

式中, σy为屈服强度, σo为Peierls-Nabarro力 (位错运动的晶格阻力), σs为固溶强化增量, σg为细晶强化增量, σp为析出强化增量, σd为位错强化增量. 对于低碳铁素体微合金钢来讲, σd通常在100 MPa以下[8,22], 对强度的贡献可以忽略不计.

3.1.1 固溶强化 σs可由下式来计算[20]:

式中, WX为X元素在基体中处于固溶态的质量分数, %. WX值为元素X在钢中的原始合金成分与析出相中X含量的差值, 即将Mn, Mo, Ti和V等元素在基体中的固溶量代入式(2)中可求得σs; 对于一般的低合金高强度钢来说, 可认为Si和P全部处于固溶态, 可以直接用原始合金成分代入(N元素基本全以TiN形式完全析出, 故忽略不计). 在500和550 ℃卷取时, 为扣除少量M/A占用的部分C原子, 设定500和550 ℃卷取试样中的固溶C含量为0.0218%. 对于600和650 ℃卷取钢来讲, 经相分析计算其固溶的C含量分别为0.019%和0.022%. 据此, 根据式(2)和表1, 可计算出Ti-V-Mo钢在500, 550, 600和 650 ℃卷取时的σs分别为165, 162, 145和158 MPa. 可见, 不同卷取温度下的σs很接近, 基本在160 MPa左右.

3.1.2 细晶强化 σg可用Hall-Petch公式[23,24]进行计算:

式中,

3.1.3 位错强化 σd可根据以下公式[25]来计算:

式中, M为Taylor因子, 对无织构的bcc晶体来讲, 为2.75[26]; α为比例系数, 对bcc晶体来讲, 约为0.38[27]; G是剪切模量, 8.065×104 MPa; b是Burgers矢量, 0.246 nm[9]; ρ为位错密度, 对于铁素体高强钢, ρ近似取1.0×1013 m-2 [25]. 因此, 对于500, 550, 600和 650 ℃卷取温度的Ti-V-Mo来讲, 计算得到的σd是相同的, 约为63 MPa.

3.1.4 析出强化 σp可由如下公式来表示:

式中, σo为48 MPa; σy为不同卷取温度下的屈服强度(图4). 将由式(2)~(4)中计算得到的σs, σg和σd代入式(5), 计算可得500, 550, 600和 650 ℃的σp约为214, 291, 444和326 MPa.

为了进一步确定600 ℃卷取时MC相粒子产生的σp, 更准确地估算σp, 采用Ashby-Orowan模型为前提条件得到的以下公式表示[28]:

其中, f为第二相的体积分数, %; d为第二相粒子的尺寸, nm. MMC为MC相的质量分数, %; ρFe是α-Fe基体的密度, 7.875 g/cm3, ρMC为(Ti, V, Mo)C的密度. 由表1可得, 600 ℃卷取时MC相的化学式为(Ti0.279V0.480Mo0.241)C, 其密度取TiC, VC和MoC 这3种析出相密度的加权平均值, 为6.231 g/cm3. 由600 ℃卷取时MC的析出量(表1)和不同尺寸析出相的质量分数(图5b), 通过式(7)可得到不同尺寸析出相的体积分数(表2). Ti-V-Mo钢在600 ℃卷取时, 其强度最高, 对1~36 nm的不同尺寸范围的析出相强化增量进行了计算, 如表2所示. 可知, 18 nm以下的析出相对强度的贡献是最重要的. 根据不同尺寸范围析出相的强化增量, 其总的强化效果可采用均方根叠加[20], 由表2中数据计算可得, 在600 ℃卷取时的σp为487 MPa, 这与式(5)计算得到的σp (444 MPa) 有一定差距, 这主要是其它强化增量估算误差造成的; 但通过2种计算方法的比较, 表明600 ℃卷取时σp的值在444~487 MPa范围内, 甚至更高.

表2 600 ℃卷取时的沉淀强化增量计算值

Table 2 Calculations results of precipitation hardening increments (σp) of different size intervals coiled at 600 ℃

| Particle size / nm | Mass fraction / % | Volume fraction / % | σp / MPa |

|---|---|---|---|

| 1~5 | 49.4 | 0.4727 | 445 |

| 5~10 | 23.2 | 0.2220 | 164 |

| 10~18 | 24.7 | 0.2363 | 110 |

| 18~36 | 0.4 | 0.0038 | 9 |

3.2 卷取温度对屈服强度的影响

不同卷取温度下的σo, σs, σg, σp和σd如表3所示. 由表可知, 不同卷取温度下的σs变化很小, 在160 MPa左右. 这是因为σs主要是由C, Si和Mn的固溶量决定的, 而不同卷取温度下的C, Si和Mn的固溶量改变很小, 因而不同卷取温度下的σs很接近. 不同卷取温度下的σg改变也很小, 在370 MPa左右. 这是因为σg的大小是由轧制工艺决定的[9], 相关研究[8,22]证明经相同轧制工艺再经不同卷取温度得到的钢, 其晶粒尺寸基本相同. σd的量很小, 对强度的影响可以忽略. 另外, 不同卷取温度下的σp相差很大, σp的大小直接决定了Ti-V-Mo钢强度的高低, 卷取温度是影响Ti-V-Mo钢强度的重要因素.

表3 不同卷取温度下的各强化增量

Table 3 Various strengthening increments of different coiling temperatures

| Coiling | σo | σs | σg | σp | σd | σexp | σp /σexp |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| temperature | |||||||

| 500 ℃ | 48 | 165 | 370 | 214 | 63 | 860 | 0.249 |

| 550 ℃ | 48 | 162 | 368 | 291 | 63 | 932 | 0.312 |

| 600 ℃ | 48 | 145 | 380 | 444 | 63 | 1080 | 0.411 |

| 650 ℃ | 48 | 158 | 370 | 326 | 63 | 965 | 0.338 |

随着卷取温度的升高, σp和σp /σexp值均呈现出先增大后降低的趋势, 这与屈服强度随卷取温度的变化趋势(图4)是一致的. 随着卷取温度由500 ℃升高至550 ℃, 再升高到600 ℃, MC的析出量由0.235%增加至0.322%, 再快速增加至0.757% (表1); σp相应的由500 ℃的214 MPa, 增加至550 ℃的291 MPa, 再大幅增加至600 ℃的444 MPa, 这表明在500~600 ℃卷取时, MC相粒子的析出量与σp的大小成正比, 且是影响σp大小的关键因素, 随着卷取温度的升高, σp对屈服强度的贡献比例增大(表3). 在600和650 ℃卷取时, MC相粒子的析出量很相近(表1), 但600 ℃的σp为444 MPa远高于650 ℃的326 MPa, 这是由于600 ℃卷取时MC相中10 nm以下的粒子的质量分数高达72.6%, 且析出相的尺寸很细小(图5a), 其提供的析出强化增量很大; 而650 ℃卷取时, 温度较高, MC相粒子发生了一定的粗化, 10 nm以下的粒子所占质量分数降低. 析出强化增量的大小主要是由10 nm以下的粒子数量决定的. 因此, 650 ℃卷取时的σp值较600 ℃的要小很多, 作者前期的研究工作[22]也证实了这点.

3.3 MC相粒子对均匀塑性的影响

钢铁材料的强度和塑性是一对矛盾, 一般而言, 在材料强度提高的同时, 均伴随着塑性的下降. 对Ti-V-Mo钢而言, 随着卷取温度由500 ℃升高至600 ℃, σb和σy均有大幅提高, 但其δgt不但没有降低, 反而呈线性缓慢增加(图4). 这与σp随卷取温度的升高呈线性增加的趋势相同(表3).

材料塑性失稳(由均匀变形转化为颈缩)的条件为:

式中, ds/dε为应变硬化速率, s为真应力, ε为真应变. 由式(8)知, 当材料的ds/dε的提高程度超过s的提高程度时, 材料的δgt将提高, 反之则将降低. 而各种显微缺陷强化方式对材料δgt的影响主要取决于其对加工硬化速率和对材料强度的相对提高程度[28]. 对Ti-V-Mo钢来讲, 由于不同卷取温度下的σs和σg很接近, 因此σs和σg对δgt的影响基本相同, 而σd很小, 其对δgt的影响可以忽略. 因此, 在500~600 ℃卷取时, σp对δgt的影响是最主要的.

对于不可变形的第二相颗粒而言, Ashby [29,30]曾进行过深入研究, 并给出了相应的理论公式:

式中, k为材料系数. 可见, 对于不可变形的第二相粒子而言, 由于形变过程中不断产生位错环, 因而产生较高的ds/dε, 其作用大于s的提高, 因而可以进一步改变均匀塑性. 由式(9)知, ds/dε与MC相的f成正比, 与析出相的d成反比, 这表明ds/dε正比于σp. 而随着卷取温度由500 ℃升高至600 ℃, σp不断增大, 因而其δgt线性缓慢增加. 对于650 ℃卷取的Ti-V-Mo钢来讲, 其σp较600 ℃的有大幅减小, 导致其强度相应降低很多, 而材料的强度和塑性是一对矛盾, 因此, 650 ℃卷取时的δgt会相应的提高, 其高于600 ℃的δgt也是合理的.

3.4 Ti-Mo体系下不同成分钢的σp的比较

表4给出了Ti-Mo体系下不同成分钢经相似工艺轧制后的σp, σg和σb. 由表可知, 本研究中的Ti-V-Mo钢的σp比其它成分Ti-Mo钢的要高许多, 且其σg也很大, 高达380 MPa, σp和σg之和超过824 MPa, 占其σy的比例高达76.3%, 比其它成分Ti-Mo钢[2,9,11,22,31]的σp和σg之和高得多, 而且其σb也明显高于其它成分的Ti-Mo钢. Jha 等[12]采用高Ti-Mo低V-Nb含量的成分设计, 经与Ti-V-Mo钢相似的轧制工艺, 得到了与实验钢较为相近的σp, σg和σy. 这表明添加相对含量较高的高固溶量微合金元素(如V或Mo等), 经合适的轧制工艺和卷取温度保温后, 有望得到超大的沉淀强化增量(>500 MPa), 这样在保证钢材超高强度的同时, 塑性也不会明显降低. 因Ti-V-Mo钢中有部分Ti, V和Mo等元素未完全固溶, 因此, 微合金元素的最大析出强化效果并未充分发挥出来; 同时, 这也在一定程度上造成了微合金元素的浪费, 但V和Mo在铁素体中的固溶量较Ti元素大得多, 如果添加量较少, 不能保证低温得到较大体积分数的析出相, 从而影响析出强化效果, 这方面的问题有待进一步研究.

表4 不同Ti-Mo成分钢的强化增量

Table 4 Strengthening increments of different Ti-Mo composition steels

| Steel (mass fraction / %) | Processing | σp / MPa | σg / MPa | σb / MPa | Ref. |

|---|---|---|---|---|---|

| 0.04C-0.092Ti-0.19Mo | Laboratory FRT at 900 ℃ | 300 | 312 | 820 | [2] |

| and coiled at 620 ℃ | |||||

| 0.075C-0.17Ti-0.275Mo | Laboratory FRT at 880 ℃ | 276 | 318 | 951 | [9] |

| and coiled at 620 ℃ | |||||

| 0.059C-0.23Ti-0.19Mo | Laboratory FRT at 900 ℃ and | ?200 | 365 | 769 | [11] |

| coiled at 620 ℃ | |||||

| 0.096C-0.25Ti-0.45Mo- | Laboratory FRT at (900 ±10) ℃ | 330~430 | 420~450 | 1020~1170 | [12] |

| 0.031Nb-0.074V | and coiled at 600 ℃ | ||||

| 0.09C-0.093Ti-0.26Mo-0.14V | Laboratory FRT at 780 ℃ and | 310 | 361 | 955 | [22] |

| coiled at 600 ℃ | |||||

| 0.10C-0.10Ti-0.12Mo | Laboratory FRT at 850~ | 160 | 285 | 627 | [31] |

| 930 ℃ and coiled at 620 ℃ | |||||

| 0.16C-0.20Ti-0.44Mo-0.41V | Laboratory FRT at 870 ℃ and | 444~487 | 380 | 1134 | This |

| coiled at 600 ℃ | work |

4 结论

(1) 在500~650 ℃范围内, 随着卷曲温度的升高, Ti-V-Mo钢的抗拉强度σb和屈服强度σy均呈现先升高后降低的趋势, 延伸率δ先降低后缓慢升高, 但变化不大, 而均匀延伸率δgt却缓慢增大. 在600 ℃时, σb和σy均达到峰值, 分别为1134和1080 MPa, δ和δgt分别为13.2%和6.8%, 此时, Ti-V-Mo钢的综合力学性能最为优异.

(2) 对不同卷取温度下的各强化增量的计算表明, 析出强化和细晶强化是Ti-V-Mo钢的主要强化方式, 卷取温度对析出强化增量σp有重要的影响, σp的变化是影响Ti-V-Mo钢屈服强度变化的主要因素.

(3) 随着卷取温度由500 ℃升高至600 ℃, σb和σy均不断增加, δgt不但没有降低, 反而呈线性缓慢增加. 其主要原因是σp对屈服强度的贡献量不断提高, 同时改善了均匀塑性.

(4) 采用2种方法计算了600 ℃卷取时的σp, 其数值虽有一定差距, 但表明Ti-V-Mo钢在600 ℃卷取时可获得444~487 MPa的大沉淀强化增量, 甚至更高. 这主要是由质量分数高达72.6%的10 nm以下的纳米级(Ti, V, Mo)C粒子提供的.

来源-金属学报

沪公网安备31011202020290号

沪公网安备31011202020290号