分享:Zn/CuxTiy体系固态反应周期层片型结构研究

巩宇1, 2, 3, 陈永翀1, , 刘丹丹1, 张艳萍1, 3, CSERHáTICsaba4, CSIKAttila5

1 中国科学院电工研究所, 北京 100190

2 中国科学院大学, 北京 100049

3 北京好风光储能技术有限公司, 北京 100085

摘要

采用液接法制备Zn/CuxTiy扩散偶, 利用SEM和EDS等对扩散偶在663 K保温不同时间后的反应区进行分析. 结果表明, 除Zn/CuTi2和Zn/CuTi体系以外, 其它5个扩散反应体系能够形成周期层片型结构, 分别是Zn/Cu9Ti, Zn/Cu4Ti, Zn/Cu7Ti3, Zn/Cu3Ti2, Zn/Cu4Ti3. Zn/CuxTiy体系靠近反应区前沿的周期层片结构由单相CuZn2和双相CuZn2+TiZn3交替构成, 而且周期层片型结构的层片厚度与CuxTiy合金的成分有关: CuxTiy合金中Cu原子含量越高, 对应反应区的周期层片厚度越小. 上述实验结果符合扩散应力模型的预测.

关键词:

固态反应周期层片型结构是一类高度规则的微纳米级自生成复合多层膜结构, 膜层界面结合良好, 是未来功能薄膜材料制备技术的发展方向之一. 迄今发现能够形成周期层片型结构的固态反应体系有Zn/Fe3Si[1], Zn/Co2Si[2,3], Zn/Ni3Si[4,5], Ni/SiC[6], Mg/Ni50Co20Fe30[7], Pt/SiC[8], Co/SiC[9,10], Zn/Ni3Si2[11], Mg/SiO2[12], Zn/Ni3Si[13], Al/U10Mo[14], Al/(Ni,W)[15], Ni/Au12Ge[16]以及最近发现的Zn/CuTi2[17]和Zn/CuTi[18].研究人员提出了2类不同的理论模型用于解释固态反应周期层片型结构的形成原因: 一类是热力学失稳机制[7,19], 另一类是动力学失稳机制[20].

Dunaev和Zver'kov[7]首先提出界面浓度形核机制, 随后Kao和Chang[21]在受界面浓度起伏形核机制的启发下, 提出界面热力学失稳机制. 此后, 研究者[22~24]利用此机制解释了Mg/SiO2体系周期层片型结构的形成. 根据热力学失稳机制, 基体A和基体B的反应界面首先形成A-α-β-B的简单层片结构, 随着反应扩散的进行, 当形成α相的元素浓度在β相与基体B的接触界面达到过饱和时, α相将形核析出, 并与紧邻基体B的β相同时长大; 当反应进行到一定程度时, 新的α相又在β相与基体B的接触界面附近形核析出. 如此反复, 三元扩散偶的反应扩散区就形成了单相α与单相β交替构成的周期层片型结构.

然而, 研究[17,18]表明, 目前发现的所有固态反应周期层片型结构都不是由单相α与单相β交替构成, 而是由单相α与双相α+β交替构成, 这意味着在反应扩散过程中, α和β相其实一直以束集交联结构(aggregate-interwoven structure)的形式同时存在于反应前沿的区域中, α相并不需要在紧邻基体B的β相内过饱和析出. 因此, 基于过饱和析出理论的热力学失稳模型不能够解释固态反应周期层片型结构的形成原因.

由于周期层片结构的相邻层片之间存在相互吻合的形貌特征, Osinki等[1]在Zn/Fe3Si体系发现该结构时, 曾猜测层片结构的形成可能与反应过程中积累的应力有关, 但应力的积累过程及应力诱导的周期层片结构形成机理尚不清楚. Chen等[20]在固体互扩散生长理论的基础上[25], 建立了扩散应力模型(diffusion-induced stress model), 提出形成周期层片型结构的动力学失稳机制. 模型认为, 在三元扩散偶的反应界面, 最初单相和双相同时生成, 同时长大, 在固态反应过程中, 如果反应前沿束集双相的界面生长速率不同, 生长速率慢的β相会受到来自快速生长的α相的膨胀拉应力, 当应力积累到一定程度时, β相在反应前沿处被撕裂, 断裂的缝隙被α相生长填充, 并逐渐形成一个α单相的层片, 与紧邻基体B的束集双相α+β同时长大, 厚度增加. 上述过程周期发生, 就形成了 A-α-α+β-α--α+β-α-α+β-B的周期层片结构. 利用此模型对Mg/SiO2体系的计算模拟结果也能够与实验数据很好地吻合[26]. 到目前为止, 还没有发现与扩散应力模型相违背的固态反应周期层片型结构体系.

目前已发现15个固态反应体系能够形成周期层片型结构, 而探索新的周期层片型结构体系不仅可以为以后的复合多层膜结构设计提供更丰富的材料体系选择, 还能帮助人们更加深刻地认识多元固态反应的形貌结构. 因此, 在Zn/CuTi2和Zn/CuTi扩散偶中发现了周期层片结构和新的羽毛状结构之后[17,18], 本研究扩展至其它成分的CuxTiy合金, 以探索能够形成周期型层片结构的新体系以及各体系中的结构特征.

1 实验方法

实验所用Cu-Ti合金采用纯度均≥99.99% (质量分数)的金属Ti片和Cu丝按一定的质量比x∶y真空反复熔炼3次后冷却而成. 将凝固后未经过均质化处理的xCu-yTi合金块体线切割成5 mm×5 mm×3 mm的小块, 再进行金相抛光处理. 同时将直径为8 mm, 纯度为99.999% (质量分数)的Zn棒切割成10 mm左右高度的块体, 并清洗干净.

为保证扩散偶反应界面结合良好, 采用瞬间液接法(melting contact method)制备Zn/xCu-yTi扩散偶, 即将制备好的xCu-yTi合金基体与Zn块真空密封于石英管中, 加热石英管使Zn块融化, 晃动石英管确保合金被液态Zn包裹, 静置待Zn凝固后迅速把石英管放入加热炉中, 在(663±2) K真空退火不同时间后取出空冷.

采用2种方法制备扫描电镜(SEM)样品, 一种方法是将空冷后的扩散偶经过传统的金相镶样和抛光处理; 另一种方法是使用机械力将扩散偶掰开, 形成垂直于反应界面的自然断面, 然后断面观察. 采用后一种方法的目的是避免抛光处理可能带来的观察假象, 具体处理过程如下: 首先, 去除外层包裹的Zn层, 找到xCu-yTi合金基体, 然后沿穿过合金的任意一条直线, 从直线两端向合金中心方向线切割, 但保留中心部位3 mm左右宽度的连接. 清洗后, 用机械力将试样掰开, 对扩散偶的反应界面进行原位断面观测. 实验采用 SIGMA型SEM观察扩散偶的反应区形貌, 利用SEM配备的能谱分析仪(EDS)分析相区成分.

2 实验结果与分析

2.1 周期层片型结构

由Cu-Ti二元相图[27]可知, 常温下能够稳定存在的化合物相有CuTi, Cu4Ti, Cu3Ti2, Cu4Ti3和CuTi2. Cu-Ti合金经高温熔炼和快速冷却后获得的铸态样品由初晶相及共晶或包晶相组成.

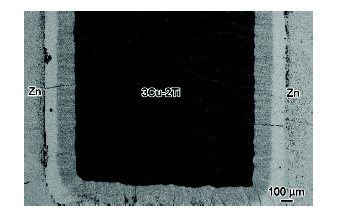

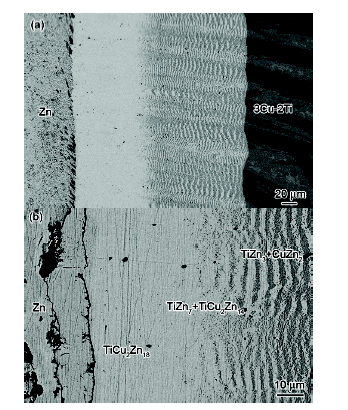

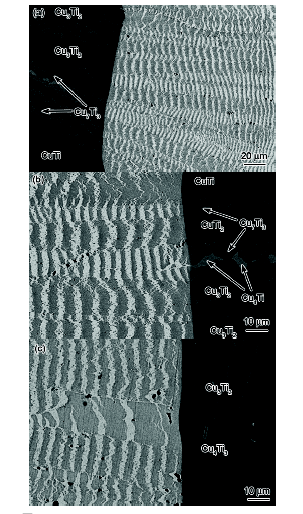

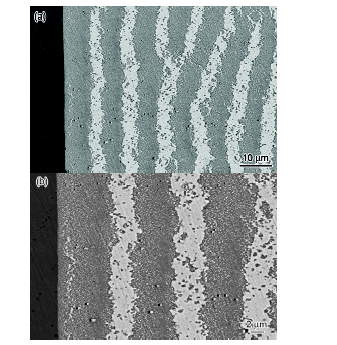

本实验获得的铸态xCu-yTi合金未经过均质化处理,直接作为扩散偶基体与Zn发生固态反应. 图1为Zn/3Cu-2Ti (质量分数)扩散偶反应区的形貌. 可以看到, 不均一的xCu-yTi合金相被Zn金属包裹, 界面形成了扩散反应区. 图2为Zn/3Cu-2Ti扩散反应区的SEM像. 可以看到, 反应区为周期层片型结构, 且靠近3Cu-2Ti合金侧的层片间距较大, 靠近Zn金属侧层片逐渐密集. 由图2b可见, 越靠近Zn金属, 合金成分中Cu, Ti含量越低, Zn含量逐渐升高, 周期层片型结构逐渐消失. 图3为Zn/3Cu-2Ti扩散偶在663 K下真空退火24 h后固态反应区形成的周期层片型结构. 由图可见, 由于xCu-yTi合金成分不均一, 在反应区形成了不同的反应体系, 且各体系层片厚度不同, 经EDS分析后, 反应区中能形成周期层片型结构的反应体系有Zn/Cu3Ti2, Zn/Cu7Ti3, Zn/Cu4Ti, Zn/CuTi, Zn/Cu4Ti3. 图4为 Zn/4Cu-Ti扩散偶在663 K下真空退火24 h后的固态反应区形成的周期层片型结构, 经EDS分析发现, 反应区中能形成周期层片型结构的反应体系有Zn/Cu7 Ti3, Zn/Cu4Ti, Zn/Cu9Ti. 此外, 通过测定图3和4中不同反应体系的片层厚度可以得出, Zn/CuTi体系的片层厚度为5.38~7.50 μm, Zn/Cu3Ti2体系的片层厚度为3.56~4.88 μm, Zn/Cu7 Ti3体系的片层厚度为1.40~1.70 μm, Zn/Cu4Ti体系的片层厚度为1.30~1.48 μm, Zn/Cu9Ti体系的片层厚度为0.85~1.10 μm, 即随着基体合金中Cu含量的增加, 反应区的片层厚度逐渐减小.

图1 Zn/3Cu-2Ti扩散偶在663 K真空退火24 h后的SEM像

Fig.1 SEM image of Zn/3Cu-2Ti diffusion couple after annealing at 663 K for 24 h

图2 Zn/3Cu-2Ti扩散偶在663 K真空退火24 h后反应区的SEM像

Fig.2 SEM images of reaction zone in Zn/3Cu-2Ti diffusion couple after annealing at 663 K for 24 h at low (a) and high (b) magnifications

图3 经663 K真空退火24 h后Zn/3Cu-2Ti扩散偶反应区内生成周期成片结构的6种反应体系的SEM像

Fig.3 SEM images of 6 new reaction systems producing periodic-layered structure in Zn/3Cu-2Ti diffusion couple after annealing at 663 K for 24 h (a) reaction zone containing Zn/Cu3Ti2, Zn/Cu7Ti3 and Zn/CuTi systems (b) reaction zone containing Zn/Cu3Ti2, Zn/Cu7Ti3, Zn/CuTi, Zn/CuTi2 and Zn/Cu4Ti systems (c) reaction zone containing Zn/Cu3Ti2 and Zn/Cu4Ti3 systems

图4 经663 K真空退火24 h后Zn/4Cu-Ti扩散偶反应区内生成周期成片结构的3种反应体系的SEM像

Fig.4 SEM image of 3 new reaction systems (Zn/Cu9Ti, Zn/Cu7Ti3, Zn/Cu4Ti systems) producing periodic-layered structure in Zn/4Cu-Ti diffusion couple after annealing at 663 K for 24 h

由以上分析可知, 能形成周期层片型结构的Zn/CuxTiy扩散反应体系分别为Zn/Cu9Ti, Zn/Cu4Ti, Zn/Cu7Ti3, Zn/Cu3Ti2, Zn/Cu4Ti3, Zn/CuTi和Zn/CuTi2.

2.2 层状结构的相组成

在固态反应周期层片型结构中, 由α+β双相构成的层片微观组织只有微米甚至纳米级别, 因此该双相层片往往容易被误认为是由单相β构成, 而不是双相的束集结构. 例如, Mg/SiO2, Zn/Ni3Si等体系在最初就被误认为是单相α与单相β交替构成的周期层片结构[11,12].

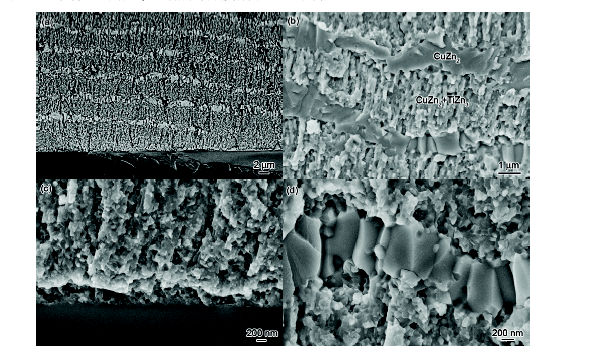

图5为Zn/3Cu-2Ti体系经抛光处理后周期层片型结构的SEM像. 如图5a所示, 很难分辨周期排列的层片是由单双相交替构成, 还是由2种单相交替构成; 而从图5b中可以看到暗纹层片内部弥散分布着白色亮点. 为了进一步判定这些亮点代表的是第二相粒子还是由金相抛光带来的观察假象和不确定性, 有必要采用原位断口观察的方法来分析确认Zn/CuxTiy体系的周期层片结构.

图5 Zn/3Cu-2Ti扩散偶反应区周期层片型结构经金相处理后的SEM像

Fig.5 SEM images of periodic-layered structure in the reaction zones of Zn/3Cu-2Ti diffusion couples after metallographic processing at low (a) and high (b) magnifications

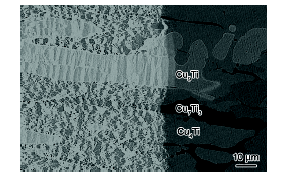

图6为Zn/1Cu-1Ti扩散偶原位断口形貌. 可以看出, 周期层片结构是由CuZn2单相层片和CuZn2+TiZn3双相层片交替排列构成. 在断口面, CuZn2单相层平整光滑地连为一体, 而在(CuZn2+TiZn3)双相层中2相纠结在一起形成束集型结构. 上述结果符合扩散应力模型关于周期层片由单双相交替构成的理论预测[20].

文献[28]认为, Zn/CuTi体系周期层片结构是2种单相交替构成, 反应区靠近CuTi基体的是大块TiZn3单相(β相), 而不是α+β双相, 从而否定扩散应力模型的预测. 本工作分析认为, 这应该是由于其实验样品处理不当造成的. Zn/CuTi扩散偶样品在金相抛光和腐蚀后, α+β双相层片中的微观组织无法被清楚准确地观察到, 因此产生了误导.

图6 Zn/1Cu-1Ti扩散偶在663 K真空退火12 h后反应区内片层结构断面的形貌

Fig.6 Low (a) and high (b) magnified cross-sectional fracture, two-phase layer (c) and single phase layer (d) morphologies of periodic-layered structure in Zn/1Cu-1Ti diffusion couple after annealing at 663 K for 12 h

2.3 形成机理

由图2~4分析可知, 成分不同的Cu-Ti基体与Zn反应生成的周期层片厚度并不相同, 通过对不同反应体系的层片厚度进行测量可以发现, 随着Cu-Ti基体中Cu原子含量的增加, 周期层片厚度减小. 由图3~6可见, 相邻的2个双相层片的界面形貌非常吻合, 具备力学意义上的撕裂特征.

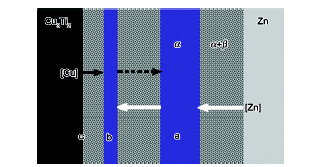

以Zn/Cu3Ti2体系为例, 图7为周期层片型结构的形成过程示意图. 在Zn-Cu-Ti三元系中, Zn原子扩散速率最快, 可以从Zn基体穿过单向层和多相层扩散到反应前沿c, Cu原子次之, Ti原子只在局部区域短距离扩散. 图中b处生成α单相层之前, a处α单相层与反应前沿c之间的α+β双相层较薄, 从基体Zn方向扩散过来的Zn原子与从Cu3Ti2基体中扩散过来的Cu原子在a处反应形成CuZn2相(α相), 到达反应前沿c处的Zn原子还与Ti原子反应生成TiZn3相(β相), 并与Cu原子反应形成CuZn2相(α相).

图7 Zn/Cu3Ti2体系周期片层型结构形成过程示意图

Fig7 Schematic of formation process of periodic-layered structure in Zn/Cu3Ti2 reaction system

随着反应的进行, CuZn2+ TiZn3双相层片逐渐增厚, Cu原子穿越双相层片区扩散至a处越来越困难, 因此, CuZn2相会逐渐倾向于在反应前沿处形成, 然而, 在反应前沿区, CuZn2相的膨胀生长受到了相邻TiZn3相的约束, 并由此产生了膨胀应力. 随着反应生长的进行, 应力会逐渐积累, 当其超过TiZn3相的断裂强度时, CuZn2相把相邻的TiZn3相撕裂, 并挣脱TiZn3相的束缚, 在图中b区富集, 开始横向生长, 逐渐形成一个新的CuZn2单相层片. 同时, 在上述撕裂过程中, 会有少量的TiZn3相颗粒残留在CuZn2单相层片内, 并被CuZn2相包围. 上述过程周期性地发生, 扩散偶反应区就形成了周期层片型结构.

3 结论

(1) 采用液相法制备的Zn/CuxTiy扩散偶中新发现Zn/Cu9Ti, Zn/Cu4Ti, Zn/Cu7Ti3, Zn/Cu3Ti2 和Zn/Cu4Ti3 5种固态反应体系可以形成周期层片型结构.

(2) Zn/CuxTiy体系的周期层片结构由CuZn2单相层片和CuZn2+TiZn3双相层片交替构成, 符合扩散应力模型的理论预测.

(3) Zn/CuxTiy体系中Cu-Ti基体成分会影响周期层片的厚度, 随着基体Cu含量的增加, 层片厚度减小.

来源--金属学报

沪公网安备31011202020290号

沪公网安备31011202020290号