分享:电化学脱合金制备纳米多孔Ag及其甲醛检测性能

以Ag30Zn70合金为原料,通过调控脱合金电势及电流的2种电化学脱合金方法制备纳米多孔Ag材料。结果表明,脱合金电位或电流对纳米多孔Ag的成分、结构及孔径尺寸有重要影响。通过在2.5 mA/cm2电流密度下脱合金处理6000 s后可获得孔径约为80 nm的双连续纳米多孔Ag结构。循环伏安实验结果表明,纳米多孔Ag在0.5 mol/L的KOH溶液中对甲醛有良好的催化和检测性能,归因于纳米多孔结构中较优的纳米多孔孔径和Ag韧带的尺寸匹配。具有更小尺寸孔径的纳米多孔Ag有着更高的甲醛催化和检测性能。孔径约为80 nm的纳米多孔Ag在10~100 mmol/L浓度范围内的甲醛检测灵敏度达到0.22 mA·cm-2·(mmol·L-1)-1;在含有100 mmol/L HCHO的0.5 mol/L KOH溶液中的催化峰值电流密度达到25.0 mA/cm2。

关键词:

纳米多孔金属因其大的比表面积、高的孔隙率,在催化剂、传感器及超级电容器等多个领域有着广泛的应用[1,2,3,4,5,6]。通过选择性溶解二元或多元合金中的一种或多种组分的化学脱合金或电化学脱合金法已经成为制备纳米多孔金属的常用手段[7,8,9,10,11]。目前,大量的纳米多孔金属(例如,纳米多孔Au、Pd、Cu等)自Au-Ag[1,2]、Ti-Cu[7]、Mg-Cu-Y[8,9]及Pd-Cu-Ni-Pi[10]等二元或多元合金中通过化学或者电化学脱合金方法获得。由于脱合金过程会受到多种因素的影响,近年来,研究人员开展了大量关于脱合金机理的研究。Forty和Durkin[12]构建了一个terrace-ledge-kink模型来解释Au-Ag合金脱合金过程中Ag元素的选择性溶解和Au元素的表面扩散。Erlebacher等[13]通过一个动力学Monte Carlo模型揭示了在Au-Ag合金脱合金过程中的纳米孔隙演化。目前,人们普遍认为,在脱合金过程中,纳米多孔金属的形成包括活泼金属原子选择性溶解到溶液中,同时残留的贵金属原子会在表面扩散的驱动下聚集组装成纳米多孔结构[6,7,8,9,10,11]。

纳米多孔Ag是一种重要的纳米多孔金属材料,在分子吸附、离子交换、医用材料和多相催化中具有潜在的应用价值[11]。最近,已报道通过化学或者电化学脱合金自Al-Ag[14]、Mg-Ag[15]、Ca-Ag[3]、Ag-Cu-Si[16]合金中获得具有不同孔径尺寸的纳米多孔Ag。与化学脱合金相比,电化学脱合金通过调节电位或电流可以有效地缩短脱合金时间及调整纳米多孔结构。此外,电化学脱合金通过在合金表面形成均一梯度的电势场可以实现在化学脱合金条件下无法进行的惰性组分的选择性溶解[10,11]。研究[14,15]表明,纳米多孔金属孔径的特征尺寸对其相关性质有着显著影响。具有细微特征尺寸孔径的纳米多孔金属有着许多特殊的物理和化学性能。因此,迫切需要制备包括纳米多孔Ag在内的小孔径的纳米多孔金属。然而,细小的纳米多孔结构受到各种因素的影响,实现对其孔径特征尺寸的有效控制仍然是一个挑战。目前,已经开发出了多种方法用于控制纳米多孔金属的孔径尺寸,以实现其特征尺寸的最小化。例如,Li等[17]通过向电解质中加入表面扩散抑制剂将制备的纳米多孔Ag特征孔径从170 nm降低到90 nm;Ji等[15]通过改变化学脱合金溶液环境和向起始合金中添加低扩散系数的第三元素,实现了对纳米多孔Ag特征孔径的有效控制。

本工作通过对Ag30Zn70合金分别进行恒电位和恒电流电化学脱合金,实现了对纳米多孔Ag结构及其特征孔径的优化。利用X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)等手段,研究了施加电位或电流对纳米多孔结构成分、形貌及特征孔径的影响。通过线性循环伏安法(CV)评价了纳米多孔Ag电极在0.5 mol/L KOH溶液中对甲醛的高效检测性能,确立了纳米多孔Ag电极的检测灵敏度与其多孔结构之间的相互关系。

以高纯度(99.99%) Ag和Zn为原料,在Ar气气氛下的高频感应炉中熔炼获得成分均匀的单相Ag30Zn70 (原子分数,%)前驱体母合金。在石英管中高频感应加热重熔Ag30Zn70母合金,使用单铜辊甩带装置在4000 r/min转速下制备厚度20~50 μm、宽度5 mm的合金条带。采用标准的三电极体系,利用CS350电化学工作站分别进行恒电位和恒电流2种模式的电化学脱合金,以制备纳米多孔Ag。Ag/AgCl (饱和3.33 mol/L KCl)电极作为参比电极,面积为2 cm2的Pt片作为辅助电极,面积为1 cm2的合金条带作为工作电极。恒电位脱合金是在含有1 g/L聚乙烯吡络烷酮(PVP)的0.1 mol/L HCl溶液中0.10、0.15、0.20和0.30 V的恒定电位下分别进行6000或3200 s。而恒电流脱合金则是在0.1 mol/L HCl溶液中2.5、5.0和7.5 mA/cm2的恒定电流密度下分别进行6000或3800 s。纳米多孔Ag对甲醛的检测性能通过在含有10、30、50、80及100 mmol/L HCHO的0.5 mol/L KOH溶液中获得的CV曲线评价,扫描速率分别为10、30、50、80及100 mV/s。使用Geigerflex XRD确定脱合金前后金属条带的晶体结构。利用Quanta 200 SEM观察纳米多孔Ag的微观组织。

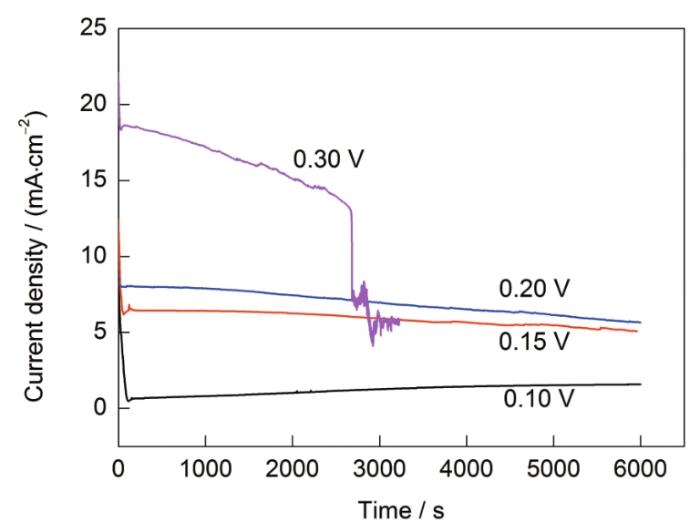

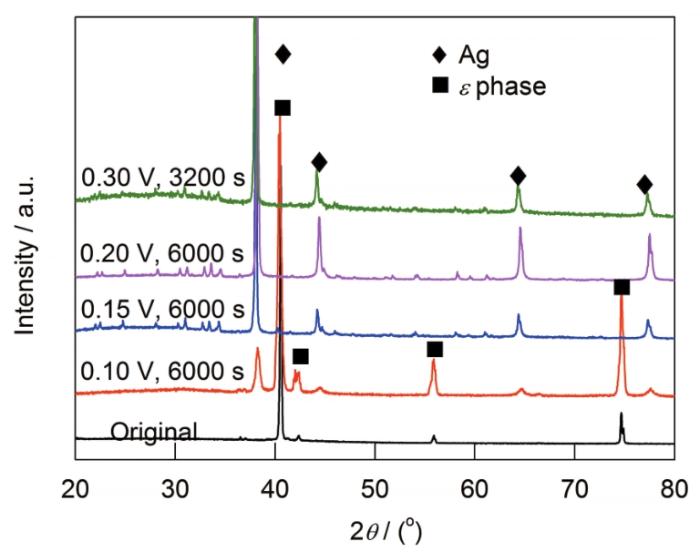

对Ag30Zn70合金条带的恒电位脱合金在含有1 g/L PVP的0.1 mol/L HCl溶液中进行。将有机高分子引入脱合金溶液,被认为有助于纳米多孔结构孔径的精细化。具有长聚合链结构的有机高分子通过与贵金属原子的相互接触,在空间上阻碍了表面原子的扩散,防止了多孔结构的粗化,这将有利于形成具有更小尺寸韧带的纳米多孔金属结构[7,17]。图1给出了Ag30Zn70合金条带在不同电位下响应电流密度随时间的变化。当脱合金电位为0.10 V时,溶解电流密度始终处在1.5 mA/cm2以下的较低范围内,这归因于其过低的溶解过电位。随着脱合金过程的进行,活性溶解位点不断产生[11],溶解电流密度缓慢上升。当脱合金电位升高到0.15或0.20 V时,相比于0.10 V电位下,溶解电流密度增大,这代表了更高的Zn原子溶解速率。溶解电流密度在经历初始的短暂上升后逐渐下降,表明溶解速率不断降低。随着Zn原子的活性溶解不断向合金内部深入,由表面Ag原子扩散形成的韧带结构使得质量传递通道变窄。这种现象一方面阻止了体溶液与合金内部Zn原子的接触,另一方面阻碍了Zn原子溶解产生的Zn2+转移至体溶液。这2种效应均阻碍了Zn原子选择性溶解的顺利进行,造成了溶解速率的不断下降[22,23]。如图1所示,0.30 V下的高溶解过电位显著提高了Zn原子的溶解速率。Zn组分的快速去除有效缩短了脱合金持续时间。由于Zn原子的完全溶解,溶解电流密度在2600 s急剧下降。Ag30Zn70原始合金和在不同电位下经过恒电位脱合金处理后的XRD谱如图2所示。Ag30Zn70原始合金条带由成分为Ag3.05Zn6.95的结晶态ε相(JCPDS No: 65-4691)组成。在0.10 V下脱合金处理6000 s后,在2θ=38°、44°、64°和77°处出现典型的Ag (JCPDS No: 87-0717)的衍射峰,分别对应于Ag的(111)、(200)、(220)及(311)晶面。这表明合金条带由ε相和Ag 2相组成。当脱合金电位升高到0.15 V以上时,条带完全由纯Ag相组成。在0.15、0.20和0.30 V电位下脱合金处理后的纯Ag相条带的晶粒尺寸(D)基于Ag(111)晶面通过Sherrer公式估算[24]:

图1 Ag30Zn70合金在含有1 g/L PVP的0.1 mol/L HCl溶液中,不同电位下电化学脱合金响应电流密度随时间变化图

Fig.1 Transient changes of response current density of electrochemical dealloying of Ag30Zn70 alloy with different applied potentials in 0.1 mol/L HCl solution with 1 g/L PVP

图2 Ag30Zn70原始合金及其在不同电位下电化学脱合金后的XRD谱

Fig.2 XRD spectra of Ag30Zn70 original alloys and after electrochemical dealloying with different potentials in 0.1 mol/L HCl solution with 1 g/L PVP

式中,K是形状因子(0.9),λ是X射线波长(0.15418 nm),β是半峰宽,θ是Bragg角。经恒电位脱合金后,条带的晶粒尺寸分别为42 nm (0.15 V)、38 nm (0.20 V)和47 nm (0.30 V)。

Ag30Zn70合金条带在0.10、0.15、0.20和0.30 V下恒电位脱合金处理后的微观组织如图3所示。在0.10 V电位下脱合金6000 s后,样品表面出现深度很浅的细小韧带结构,且不均匀,不连续。结合XRD结果表明,样品内部大量ε相尚未被溶解去除。当电位提高到0.15 V时,大量尺寸不一的Ag的团簇相互聚集,形成具有不规则韧带的微孔结构。如图3e和f所示,在0.20 V电位下脱合金处理6000 s后,样品表面呈现出典型的双连续纳米多孔结构,韧带和孔洞分布均匀,经Nanomeasurer®统计,其特征孔径约为240 nm。随着电位进一步提高到0.30 V,过快的溶解速率,导致多孔结构的大面积塌陷,Ag团簇彼此结合成无孔洞的粗糙平面。为叙述方便,在本工作中将0.15 V电位下获得的纳米多孔Ag记为NPS-1,0.20 V电位下获得的纳米多孔Ag记为NPS-2。结合图2和3可知,脱合金电位对纳米多孔Ag的成分和结构具有重要影响。研究[7,11,15]表明,二元合金的脱合金过程涉及活泼组分的选择性溶解和贵重元素原子表面扩散重组2个过程。本实验中,Zn原子首先在溶解过电位的作用下选择性氧化为Zn2+,脱离固-液界面进入体溶液中;另一方面,Zn原子的溶解造成金属内部空位的出现,在降低表面能的驱动下,未溶解的Ag原子从其原始位置扩散到其它相邻位置,彼此接触、聚集、重组成如图3f所示的具有一定尺寸的韧带结构。

图3 Ag30Zn70合金不同电位下电化学脱合金后微观组织的SEM像

Fig.3 Low (a, c, e, g) and high (b, d, f, h) magnified SEM images of Ag30Zn70 alloys after electrochemical dealloying with applied potentials of 0.10 V (a, b), 0.15 V (c, d), 0.20 V (e, f) and 0.30 V (g, h) in 0.1 mol/L HCl solution with 1 g/L PVP

图4显示了Ag30Zn70合金在不同电流密度下电位随时间的变化。由图可知,在2.5和5.0 mA/cm2电流密度下,合金条带的电位在初始阶段持续下降,这归因于合金中活泼组分Zn的选择性溶解过程以较为缓慢的速度进行。随后,2.5 mA/cm2电流密度下的合金电位在3600 s后逐渐稳定在0.48 V,而5.0 mA/cm2电流密度下的合金电位则在2700 s后逐渐稳定在0.10 V。电位趋于稳定表明活泼相溶解过程接近完成,多孔结构的粗化行为成为电位稳定期内的主要过程。相比于2.5 mA/cm2,5.0 mA/cm2电流密度下较早开始的电位稳定期意味着多孔结构的粗化过程在更长的时间内进行。值得注意的是,在7.5 mA/cm2电流密度下的合金电位经历初始的缓慢上升期后,在3400 s时间处快速升高到0.6 V以上,超过Ag在0.1 mol/L HCl溶液中的氧化电位。这与在过高腐蚀电流下合金表面形成稳定Ag的氧化物的特征反应相似[25,26]。

图4 Ag30Zn70合金在0.1 mol/L的HCl溶液中不同电流密度下电化学脱合金电位随时间变化图

Fig.4 Transient changes of potential of electrochemical dealloying of Ag30Zn70 alloy with different current densities in 0.1 mol/L HCl solution

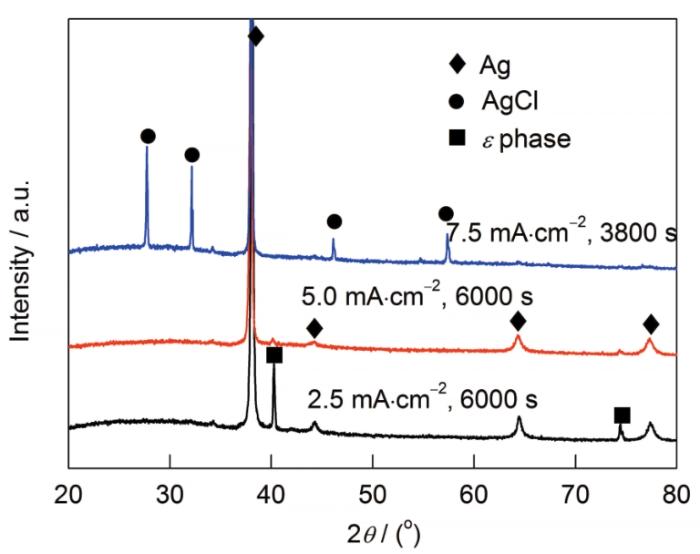

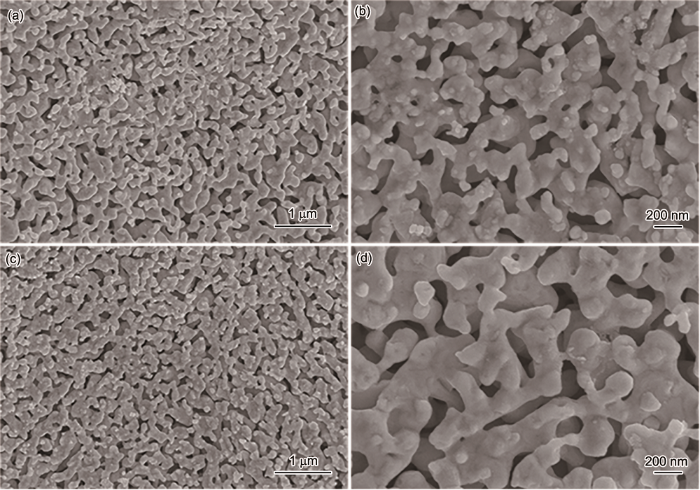

Ag30Zn70合金在不同电流密度下经过恒电流脱合金处理后的XRD谱如图5所示。结果表明,在2.5 mA/cm2电流密度下脱合金处理6000 s后,绝大多数ε相已经被选择性溶解,合金条带的主要成分为Ag和少量ε残余相。在5.0 mA/cm2电流密度下脱合金处理6000 s后,ε相被完全去除,得到纯Ag相的条带。根据Sherrer公式[24],经2.5 mA/cm2电流密度脱合金处理后,条带的晶粒尺寸为30 nm;经5.0 mA/cm2电流密度脱合金处理后,条带的晶粒尺寸为32 nm。在7.5 mA/cm2电流密度下极化3800 s后,XRD谱上出现了多个AgCl高强度衍射峰(JCPDS No:85-1355),这证实了之前的猜想[25,26],贵金属元素Ag在高电流作用下迅速氧化为稳定的AgCl (2Ag+2HCl→2AgCl+H2)相[27]。图6显示了Ag30Zn70合金在2.5和5.0 mA/cm2电流密度下脱合金处理6000 s后样品的微观组织。结果显示,获得了均匀的双连续纳米多孔Ag结构。经Nanomeasurer®统计,2.5 mA/cm2电流密度处理后得到的纳米多孔Ag的特征孔径为80 nm,而5.0 mA/cm2电流密度处理后的特征孔径为100 nm,大于2.5 mA/cm2电流密度下获得的特征孔径。这种特征孔径的增大归因于在5.0 mA/cm2电流密度下较早开始的韧带粗化行为。在纳米结构的粗化过程中,Ag纳米团簇在表面能的驱动下持续扩散,使得局部细小韧带塌陷,合并重组成较大尺寸的韧带结构,同时留下更大尺寸的孔洞[28,29]。在本工作中将2.5 mA/cm2电流密度下获得的纳米多孔Ag记为NPS-3,5.0 mA/cm2电流密度下获得的纳米多孔Ag记为NPS-4。

图5 Ag30Zn70合金在不同电流密度下电化学脱合金后的XRD谱

Fig.5 XRD spectra of Ag30Zn70 alloys after electrochemical dealloying with different current densities in 0.1 mol/L HCl solution

图6 Ag30Zn70合金在不同电流密度下电化学脱合金后微观组织的SEM像

Fig.6 Low (a, c) and high (b, d) magnified SEM iamges of Ag30Zn70 alloys after electrochemical dealloying with applied current densities of 2.5 mA/cm2 (a, b) and 5.0 mA/cm2 (c, d) in 0.1 mol/L HCl solution

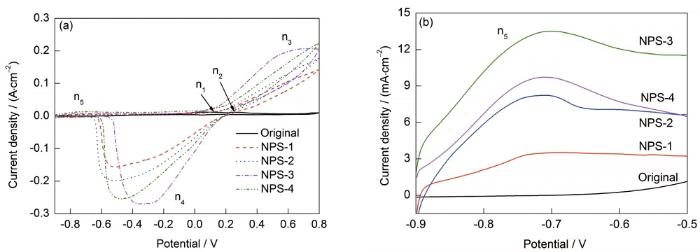

为了探究不同结构的纳米多孔Ag对甲醛的检测性能,在含有50 mmol/L HCHO的0.5 mol/L KOH溶液中分别测定Ag30Zn70原始合金及NPS-1、NPS-2、NPS-3、NPS-4的CV曲线(图7a)。如图所示,在循环伏安扫描过程中,原始合金和纳米多孔Ag电极上均流过对应于氧化反应的正向电流和对应于还原反应的负向电流。Ag30Zn70原始合金在0~0.8 V电位区间内出现2个连续的氧化峰n1和n2,分别对应于合金表面Ag的氧化反应及合金内部第二层氧化反应[30]。纳米多孔Ag在此电位区间仅出现一个大的氧化峰n3,这是由于纳米多孔结构使得溶液渗入基体内部,氧化反应在基体表面和内部同时发生,2个小氧化峰合并为一个大的氧化峰。同时注意到,氧化峰n3的面积大小按以下序列增大:NPS-1<NPS-2<NPS-4<NPS-3。这与纳米多孔Ag电极之间的电化学活性表面积差异有关。纳米多孔Ag电极的电化学活性表面积(

图7 纳米多孔Ag和Ag30Zn70原始合金在含有50 mmol/L HCHO的0.5 mol/L KOH溶液中的CV曲线

Fig.7 Cyclic voltammetry (CV) curves (a) and local magnification (b) of nanoporous silver (NPS) and Ag30Zn70 original alloy in 0.5 mol/L KOH solution with 50 mmol/L HCHO (Scan rate V=50 mV/s)

Ag30Zn70原始合金表现出微弱的甲醛催化能力,纳米多孔Ag则表现出较强的甲醛催化能力,其峰值电流密度分别达到3.5 (NPS-1)、8.2 (NPS-2)、13.5(NPS-3)和9.7 (NPS-4) mA/cm2。这表明纳米多孔Ag对甲醛氧化的催化能力与其电化学活性表面积密切相关,较大的电化学活性表面积带来更强的催化能力。

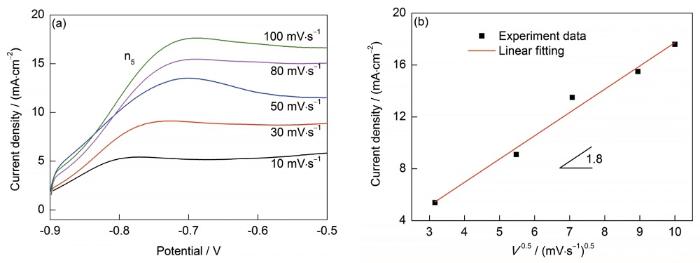

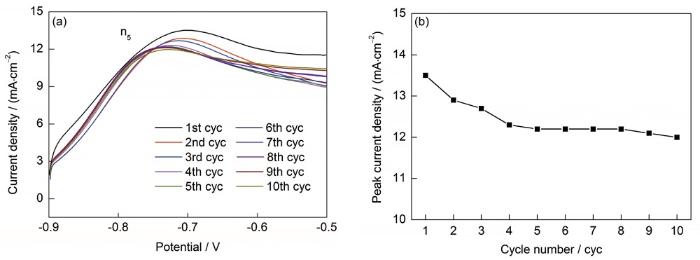

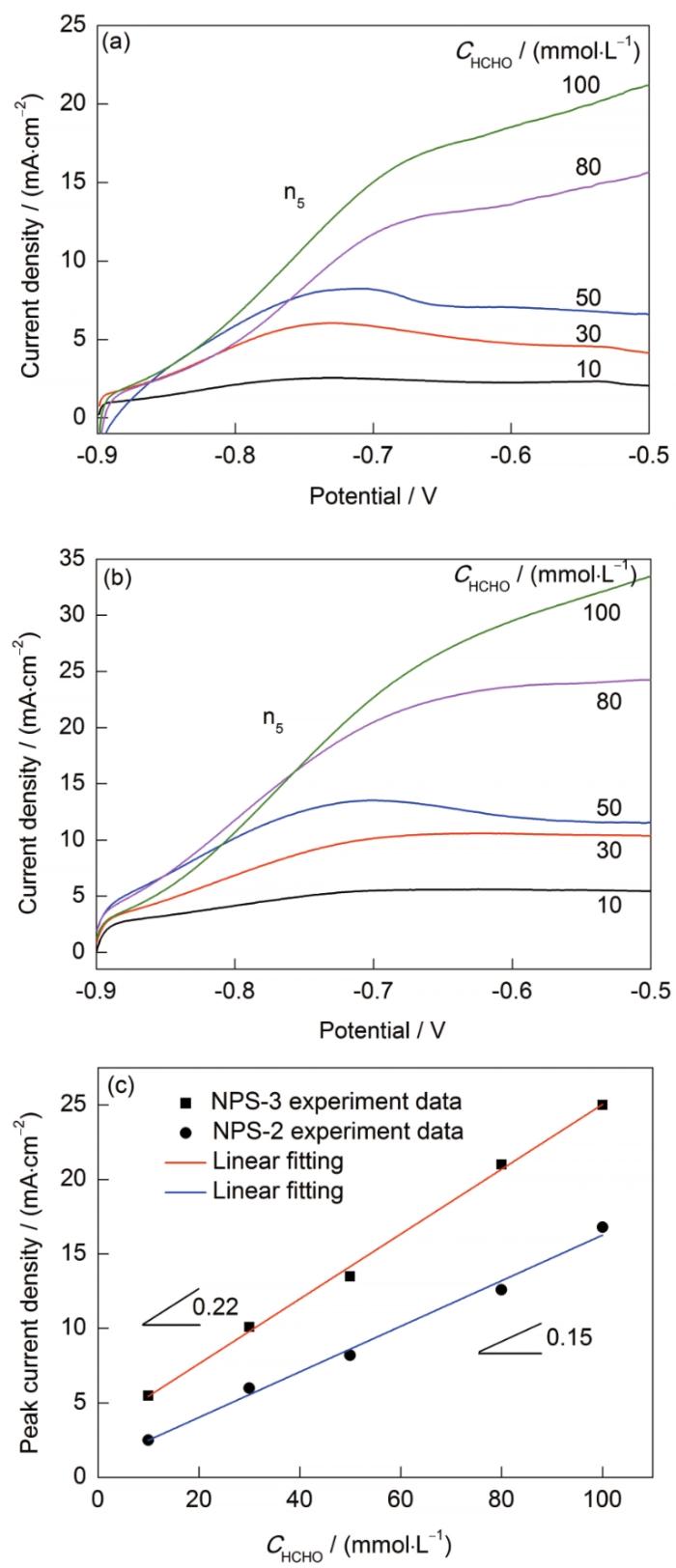

在10~100 mV/s的不同扫描速率下检测纳米多孔Ag的催化性能。如图8a所示,对应于甲醛氧化的峰值电流密度随扫描速率的增加而增加。峰值电流密度与扫描速率的平方根呈现线性关系(图8b),这表明反应受扩散控制。此外,为检测纳米多孔Ag的催化稳定性,对NPS-3电极先后进行了10次CV测试(图9a)。如图9b所示,在10次CV测试后,对应于甲醛氧化的峰值电流密度依然达到12.0 mA/cm2,是第1次测试时峰值电流密度的89%。上述结果表明纳米多孔Ag对甲醛氧化的催化具有高稳定性。图10a和b分别显示了在2种脱合金模式下获得催化能力最好的纳米多孔Ag(NPS-2、NPS-3)在不同浓度HCHO溶液中的CV曲线。如图所示,在较低甲醛浓度(10~50 mmol/L)下,在约-0.70 V电位处观察到明显的甲醛氧化峰。随着甲醛浓度升高到80和100 mmol/L时,对应于甲醛氧化的电流密度显著增加。在含有100 mmol/L HCHO的0.5 mol/L KOH溶液中,NPS-2在约-0.70 V处的电流密度达到16.8 mA/cm2,NPS-3在约-0.70 V处的电流密度达到25.0 mA/cm2。如图10c所示,对NPS-2和NPS-3在不同浓度甲醛溶液中的峰值电流密度进行线性拟合,得到的反应灵敏度分别为0.15和0.22 mA·cm-2·(mmol·L-1)-1。在10~100 mmol/L范围内,甲醛氧化峰值电流密度与甲醛浓度具有良好的线性关系,表现出高效的甲醛检测能力。因此,具有均匀小孔径的纳米多孔Ag可以作为一种有前景的甲醛检测材料。

图8 NPS-3在含有50 mmol/L HCHO的0.5 mol/L KOH溶液中不同扫描速率下的CV曲线,及甲醛氧化的峰值电流密度与扫描速率平方根的线性关系

Fig.8 CV curves of NPS-3 in 0.5 mol/L KOH solution with 50 mmol/L HCHO at different scan rates (a), and linear relationship between peak current density and the square root of scan rates (b)

图9 NPS-3在含有50 mmol/L HCHO的0.5 mol/L KOH溶液中不同循环次数的CV曲线,及甲醛氧化的峰值电流密度与循环次数的关系

Fig.9 CV curves of NPS-3 in 0.5 mol/L KOH solution with 50 mmol/L HCHO in different cycle number at V=50 mV/s (a), and relationship between peak current density and cycle number (b)

Color online

图10 NPS-2和NPS-3在含有10、30、50、80及100 mmol/L HCHO的0.5 mol/L KOH溶液中的CV曲线,及甲醛氧化的峰值电流密度与甲醛浓度(CHCHO)的线性关系

Fig.10 CV curves of NPS-2 (a) and NPS-3 (b) in 0.5 mol/L KOH solution with 10, 30, 50, 80 and 100 mmol/L HCHO at V=50 mV/s, linear relationship between peak current density and formaldehyde concentrations (c) (CHCHO—HCHO concentration)

(1) 恒电位脱合金过程中,施加电位对纳米多孔Ag的结构有重要影响。0.10 V的低电位下,脱合金过程进行缓慢;0.30 V的高电位造成了多孔结构的塌陷。通过在0.20 V的适宜电位下脱合金处理6000 s后获得孔径约为240 nm的双连续纳米多孔Ag结构。

(2) 通过在2.5和5.0 mA/cm2下的恒电流脱合金处理6000 s后,可获得孔径分别为80和100 nm的纳米多孔Ag结构。纳米多孔结构的孔径尺寸与施加的电流密度有良好的对应关系,低电流密度可获得更小尺寸孔径的纳米多孔Ag。7.5 mA/cm2的高电流造成多孔Ag表面大量氧化为AgCl相。

(3) 制备的纳米多孔Ag表现出良好的甲醛催化活性。甲醛的催化性能与纳米多孔Ag的孔径尺寸密切相关,具有更小尺寸孔径的纳米多孔Ag显示出更高的甲醛催化能力。具有80 nm孔径的纳米多孔Ag在含有100 mmol/L HCHO的0.5 mol/L KOH溶液中的峰值电流密度达到25.0 mA/cm2,检测灵敏度为0.22 mA·cm-2·(mmol·L-1)-1,有望成为甲醛高效检测材料。

1 实验方法

2 实验结果与分析

2.1 脱合金电位对多孔结构的影响

图1

图2

图3

2.2 脱合金电流对多孔结构的影响

图4

图5

图6

2.3 多孔结构对甲醛检测性能的影响

图7

图8

图9

图10

3 结论

来源--金属学报

沪公网安备31011202020290号

沪公网安备31011202020290号