分享:镁合金抗高温氧化机理研究进展

本文简要回顾了国内外镁合金抗高温氧化机理的研究进展,归纳总结了纯Mg的高温氧化机理和镁合金高温氧化热力学与动力学及抗氧化机理,并探讨了先进表征技术在镁合金高温氧化研究中的潜在应用前景,最后展望了耐高温氧化镁合金的发展方向。主要观点如下:镁合金主要是通过形成具有一定厚度、连续且致密的氧化膜来抑制Mg蒸气向外扩散和O的内渗透;镁合金的高温氧化通常与第二相的热稳定性有密切关系;当微量合金元素不足以在表面生成相应氧化物时,可通过形成置换固溶体和反应性元素效应来提高保护作用;具有表面活性的元素会在合金表面富集并减小氧化物尺寸,从而增强氧化层;合金元素的选择性氧化与协同作用对镁合金的抗氧化性能至关重要;在镁合金中加入纳米或微型颗粒可通过减少特定的氧化区域来提高镁合金的高温抗氧化性。未来关于耐高温氧化镁合金的研究可基于以下方面继续深入:应用先进表征技术精准揭示镁合金抗氧化的机理和本质;建立合金元素与氧化膜晶粒尺寸和力学性能的内在关联;设计合理的多合金元素成分体系。

关键词:

自Davy[1]于1808年首次生产出纯Mg以来,镁合金就一直被使用至今。Mg是地球上第八大常见元素,是海水中溶解的第三大丰富元素[2]。镁合金被认为是继铁合金和铝合金之后的下一代金属结构材料[3]。镁合金具有低密度、高比强度和刚度、良好的可铸性和焊接性、高阻尼能力、高导热性、可回收利用、良好的电磁屏蔽能力和生物降解性等,这使得它们在工业应用,特别是航空航天、运输、医疗和3C领域中获得了越来越多的关注[4~6]。但镁合金的冷加工性能、抗蠕变性能、耐磨损性能和耐腐蚀性能均较差[7~10];除此之外,Mg对氧具有高亲和力,且通常氧化反应无法在表面形成保护性氧化膜,因此镁合金在高温环境中具有较差的抗氧化性能,极易发生严重氧化甚至引起火灾。在高温制造过程中,如挤压、焊接、锻造、热处理等,其表面容易降解[11,12],这严重限制了它的商业用途。例如目前在飞机内部,镁合金因其易燃而应用受限[13],所以提高镁合金的抗高温氧化性能是其进一步发展的关键。当前主要通过Ca、Be和RE (稀土元素)合金化来调控镁合金组织结构和氧化膜的组成,从而提高镁合金的抗高温氧化性能,同时设计并优化了一系列多合金组分的耐高温氧化镁合金。目前有关镁合金高温氧化的综述主要集中于总结纯Mg的高温氧化机理、镁合金高温氧化动力学、镁合金的点燃性和可燃性,并且较为冗杂地依次分析各个合金元素的作用而缺乏系统归纳[14],或者仅概括部分抗氧化机理而缺少全面性[15]。基于此,本文归纳整理了镁合金高温氧化的热力学与动力学,系统且详细地概述了镁合金的抗氧化机理,并且探讨了先进表征技术,如透射电子显微镜(TEM)、透射Kikuchi衍射(TKD)和三维原子探针(APT)等在镁合金高温氧化研究中的潜在应用前景;最后展望了耐高温氧化镁合金的未来发展方向,希望能够促进耐高温氧化镁合金的设计与实际应用。

1 纯Mg的高温氧化机理

纯Mg暴露在含氧气体中,通过以下化学反应在表面形成MgO[16]:

Wagner氧化理论表明Mg的氧化与Mg2+通过MgO表层向外扩散有关[14],该理论认为在氧化过程中,Mg2+从金属-氧化物界面扩散到氧化物-空气界面,控制着MgO层的生长。假设在氧化开始时MgO层很薄且无裂纹,氧化层的增厚伴随着Mg2+的向外扩散,同时内部产生了空位,空位的增加会导致金属-氧化物界面上形成空洞,这些缺陷的累积最终使得在氧化膜中产生内应力,进而引起开裂[20~22]。早期研究表明,氧的晶格扩散和晶界扩散都会促进材料氧化[23],其中晶界扩散速率比晶格扩散快2个数量级,2者都随着温度的升高而增加,因此氧化过程中MgO层的生长速率也会随着温度的升高而增加[24,25]。通常认为在400℃以下时,晶格扩散很慢且不存在晶界扩散(因为在此温度条件下MgO被认为是无定形态或单晶态,不存在晶界,而晶格扩散速率仅为2.24 × 10-18 m2/s),Mg并不会被大量氧化[24,26];而当温度高于400℃时,较高的温度不仅加速了Mg2+的晶格扩散,并且由于在高温下MgO是多晶的,使得晶界快速扩散也成为可能[27,28]。因此,高温下Mg2+向外的快速扩散是造成高纯Mg和镁合金表面严重氧化的主要原因之一。

2 镁合金高温氧化热力学与动力学

2.1 氧化热力学

镁合金高温氧化过程的热力学分析主要分为2类,即单相固溶镁合金和双相镁合金。以下将结合公式和具体的镁合金来阐述这2类热力学分析。

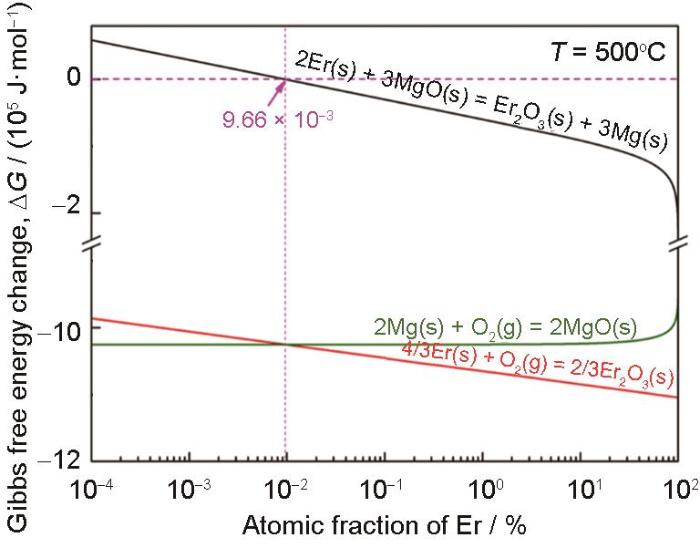

在单相固溶镁合金中,如Mg-Er合金,其在氧化过程中主要发生的化学反应如下[31]:

可用软件计算上述反应(3)~(5)的标准Gibbs自由能

式中,R为气体常数;T为温度;α为活度,计算中通常用元素的原子浓度代替其活度,MgO等氧化物的活度可视为1;P

图1

Lee[33]发现镁合金的氧化包括晶间氧化和晶内氧化,由于固溶体和第二相之间存在组成差异,合金元素在2种相上的氧化行为可能不同。Y、Gd、Al在Mg中具有较高的溶解度,大部分情况下其对应的镁合金是单相,而溶解度较低的合金元素如Sr、Ce和Nd很容易导致第二相形成,这可能会改变α-Mg和第二相中的合金元素与Mg的氧化先后顺序。如Mg-Ca双相合金中,需要计算所有可能发生的反应的Gibbs自由能变化(ΔG),来分析α-Mg和Mg2Ca氧化过程的差异。

α-Mg中发生的氧化反应除了

Mg2Ca中发生的氧化反应及其对应的ΔG (ΔG5和ΔG6)为[34]:

其中,

2.2 氧化动力学

式中,X为镁合金单位面积的增重(mg/cm2),kp为抛物线速率常数(mg2/(cm4·h)),A和B为拟合常数,n为指数,t为氧化时间(h)。

基于上述拟合方程,Cheng等 [44]引入了氧化活化能(Q)的相关计算:

式中,Cp为常数。通过得到不同温度下氧化时相应的kp,将T和kp代入

Wu等[31]在研究Mg-Er合金的抛物线型氧化阶段时,提出kp随着Er含量的增加而增加;Cheng等[44]通过研究AZ80-0.32Y和AZ80-0.38Nd (质量分数,%)认为,kp随着合金元素含量的添加而减小;而Ming等[34]研究Mg-Ca合金的结果表明,kp与合金元素含量并无明显关系。因此,有关kp的影响因素仍需进一步认识。目前普遍认为抛物线型氧化阶段时,阳离子在生长着的氧化层中的扩散是主要控制因素,在加速氧化阶段时,相界面反应是氧化速率的决定步骤[28]。同时需要注意的是,高温氧化实验涉及到合金样品的冷却-加热循环,由于累积的热/内应力,氧化膜会开裂和剥离,可能会影响实际称重[31]。

3 镁合金抗氧化机理

镁合金抗氧化机理的研究目前主要集中在氧化膜成分和微观结构上,包括多层氧化膜、金属间化合物、合金元素晶界偏析和氧化物晶粒尺寸等等。应用广泛的AZ系合金的高温抗氧化性能较差,Ca、Be、Sr和稀土元素的添加均会提高其抗氧化性能,但不同合金元素的抗氧化机理存在差异,同时微米-纳米颗粒添加形成的镁基复合材料也具有一定的高温抗氧化性。

3.1 多层氧化膜

合金元素对镁合金最直接的保护就是高温氧化过程中在其表面形成氧化膜,氧化膜的组成决定了它的抗高温氧化性能。活性元素含量较低的镁合金倾向于形成厚且多孔的MgO膜,而活性元素含量较高时会在表面形成Hi O e /MgO膜 (H表示合金元素,i和e表示该氧化物的合金元素H与O的具体组成),并且随着活性元素含量增加,氧化物膜逐渐转变为Hi O e 主导[45,46]。根据合金元素种类又可分为普通合金元素氧化物和稀土元素氧化物,目前添加普通合金元素形成的多层氧化物膜主要有CaO/MgO和SrO/MgO。Lee[33]研究报道,AZ31 + 0.3%Ca (质量分数,下文若非特殊说明,均指质量分数)合金在高温氧化后形成了三层氧化膜:外部多孔的富MgO层、中间薄的富CaO层和内部致密的富MgO层;富CaO层由细晶颗粒组成,内部致密的富MgO层则是由柱状颗粒组成。添加Ca后AZ31合金的抗氧化性增强的原因是,它在极低的蒸汽压下形成了CaO层,从而抑制周围Mg的蒸发、氧化和MgO晶粒的生长[33,47]。而在稀土镁合金中,目前已有研究的双层氧化物膜主要包括Er2O3/MgO、Y2O3/MgO、Nd2O3/MgO等[31,39,44]。Wu等[31]针对Mg-Er合金提出了一种由3个瞬态反应控制的氧化过程和1个扩散控制的氧化物生长过程组成的四阶段氧化过程,如图2[31]所示。在氧化的第一阶段(图2a[31]),高活性杂质Ca在合金表面富集并氧化形成CaO,这种很薄且不均匀的CaO薄膜不能有效阻止O向内扩散。在氧化的第二阶段(图2b[31]),合金外层的Mg和Er立即与O反应,形成由MgO和Er2O3组成的复合氧化物层,这种复合层也不致密,仍不能有效阻止O向内扩散。在氧化的第三阶段(图2c[31]),由于复合氧化物层不致密,O仍可以自由扩散进来并生成Er2O3,最终会形成较厚且连续的Er2O3层,从而有效阻止了O向内扩散。由于第三阶段形成了连续致密层,从而使得O扩散相对较慢,因此Er的氧化倾向于在之前生成的Er2O3晶粒基础上继续生长,形成扩散控制,如图2d [32]所示,最终形成了柱状Er2O3层[32]。这种四阶段氧化过程表明,Mg-Er合金表面膜由4个亚层组成,最外面是快速反应形成的微量杂质氧化物层,然后是薄的MgO和Er2O3混合层,最后是由致密的细小晶粒层和粗大柱状晶粒层组成的双Er2O3层来提供保护作用。

图2

图3

3.2 金属间化合物

镁合金的高温氧化通常与第二相的热稳定性有关[37,48~50]。AZ91合金中由于β-Mg17Al12相熔点较低,在高温氧化时会发生局部熔化[51],合金内形成液态岛,加速Mg的蒸发,同时金属间化合物第二相的熔化会产生局部较高的Mg蒸气压,当这些区域与氧化物中的裂纹相连,Mg蒸气则可通过裂纹向外扩散并在氧化物表面被氧化,促进疖状氧化物的生长[37],并且β-Mg17Al12熔化时其所含的Zn也会蒸发,从而导致表面薄膜产生裂解和孔隙[52~55]。因此,大多数合金元素添加至AZ系合金可通过减少低熔点β相的数量来提高合金的热稳定性。在Mg-Al合金中加入Ca,其可以与Al反应生成热稳定性高的金属间化合物第二相Al2Ca[34],其沿α-Mg晶界分布并作为快速扩散屏障,有效阻碍Mg2+的晶界扩散,Ca不仅反应消耗Al使β相的数量减少,同时还可溶解在β相中,通过增强它的键合强度来提高β相的热稳定性[56],类似的还有稀土元素第二相Al2Gd、Al2Y和Al2Nd等。但是合金元素与Mg结合生成的第二相在高温氧化过程中通常会降低镁合金的抗氧化性。Ming等[34]对Mg-Ca合金展开研究,结果表明,当Ca含量超过0.5%时可在氧化前观察到除α-Mg外较明显的网络状分布的金属间化合物第二相Mg2Ca,实验发现高温氧化后的α-Mg表面光滑,但氧化后的Mg2Ca表面却不均匀,产生了突起、凹陷和褶皱,第二相在氧化过程中反应形成的Mg-Ca-O氧化层结构不稳定,大大降低了对基体的保护作用,并且Mg-Mg2Ca共晶属于非热稳定的低熔点结构,也会在较高温度下熔化形成液态岛,从而促进Mg的蒸发。与Mg2Ca类似的金属间第二相还有Mg17Sr2和Mg24Y5等,因此需要严格控制镁合金中热稳定性较差的第二相的含量,铸造时常通过两步退火法消除镁合金中的大部分共晶微观结构[57]。

3.3 置换固溶与晶界偏析

当镁合金中微量的普通合金元素不足以在表面形成相应的氧化物时,可通过形成取代固溶体来提高保护作用,同时Be和稀土元素还会产生晶界偏析。目前研究认为,Mg-Be合金的抗氧化机理主要是Be的反应性元素效应(REE),即Be通过沿MgO晶界偏析来抑制Mg2+的晶界扩散;同时在最初形成的MgO表层中,Be2+会部分取代Mg2+形成(Mg, Be)O层,置换固溶体(Mg, Be)O可抑制膜的裂解[36,58~63];与此类似的还有(Mg, Ca)O层,Ca部分固溶在MgO中,提高了氧化膜的硬度和强度。微量稀土元素的抗氧化机理除了形成热稳定的第二相外,主要也是反应性元素效应。Cheng等[44]提出反应性元素效应包括:(1) 改善膜层黏附或抗裂性;(2) 氧化动力学的变化;(3) 通过改变膜层的生长机制来降低氧化速率;(4) 氧化层微观结构的改性;(5) 选择性氧化的发生。它可以促进生成均匀致密的表面膜,有效抑制离子的扩散和结状氧化物的生长。对于稀土合金元素来说,它主要表现在元素的晶界偏析,+2价稀土元素离子沿MgO晶界向氧化层/氧界面迁移,有效阻碍Mg2+的晶界扩散并形成致密膜层,随着Mg2+的扩散变慢,氧化便主要受O2-的迁移率控制,而此时O向内扩散是一个缓慢的过程,因此Mg的氧化速率显著下降[64]。

3.4 合金元素的表面活性与氧化膜晶粒细化

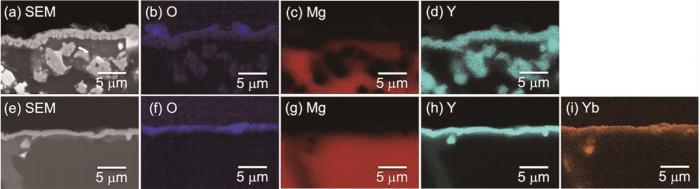

合金元素的表面活性是指其能降低液态金属的表面能和表面张力,并表现出在熔体表面偏析的趋势[15,65],这样的表面偏析会改变液态金属的表面组成、蒸发行为和氧化速率,导致表面活性元素效应(SAEE)[32,37]。一般来说,具有比Mg更大的Wigner-Seitz半径(Wigner-Seitz原子半径Rws对应于能够完全充满晶格空间的原子体积,即用Wigner-Seitz原子填充晶格空间时致密度等于1)的合金元素可通过表面活性效应偏析富集在合金表面。其中较典型的是铸造Mg-Sr合金,Aydin等[66]对Mg-2.5%Sr和Mg-6%Sr进行高温氧化研究,发现氧化膜最外层富SrO,推断Sr可能通过晶格和晶界等快速扩散路径在合金表面富集,作为O向内扩散的屏障;同时Mg-Sr合金表面氧化物晶粒尺寸随着Sr含量的增加而减小[66],这是因为表面活性元素Sr含量的增加会使形核模式从外延转变为非外延[67],即达到更高的成核速率,因此氧化过程中随着表面层Sr的偏析富集,SrO成核增加、晶粒尺寸变小[68,69],更小的晶粒尺寸提供了更多的晶界,晶界可使氧化物中的应力释放出来,从而产生较低的开裂倾向[32],提高了镁合金的抗高温氧化性。合金元素的表面活性不仅会减小氧化物的晶粒尺寸,还可能会在氧化膜中形成新的相。Cai等[69]研究发现,Mg-20Gd-0.6Zr (质量分数,%)合金的氧化物膜最外层为Gd2O3和少量ZrO2,中间层为MgO,内层存在一个立方相,进一步验证可知排列紧密的立方相是由fcc结构的GdH2或(Gd, Zr)H2组成,如图4[69]所示。而对于GdH2或(Gd, Zr)H2立方相的形成,一方面是因为表面活性元素Gd有向合金表面偏析聚集的倾向;另一方面,在500℃下Gd在镁合金中的最终固体溶解度大约为23%,随着温度的降低,在室温下Gd在Mg中的固体溶解度迅速下降到约2.3%[70];因此溶质原子Gd在固-液界面的富集导致了合金表面立方相的形成并呈现紧密排列,同时GdH2或(Gd, Zr)H2立方相与氧化膜和基体的2个界面结合都很紧密,进一步提高了对镁合金的保护性。

图4

虽然Be元素的Wigner-Seitz半径小于Mg,但它同样可以减小氧化物的晶粒尺寸。Tan等[36]研究发现,AZ91氧化层中的氧化物晶粒尺寸为15~20 nm,而AZ91-0.006%Be氧化层的晶粒尺寸约为5 nm,即用0.006%的Be微合金化可使得无裂纹氧化层中的氧化物晶粒细化。这主要是因为Be可快速扩散(IIA族阳离子在MgO晶格中的扩散系数随着离子半径的增大而减小[36],Mg2+和Be2+的离子半径分别为0.072和0.045 nm[71],因此Be2+在MgO晶格中的扩散速率高于Mg2+;同时高温下形成的表面氧化物层是多晶的,它提供了可作为离子快速扩散通道的晶界)到表面形成富含Be的MgO层[72],并且Be2+部分取代Mg2+导致氧化物晶格畸变(Be2+的半径小于Mg2+),从而使AZ91-0.006%Be的表面氧化物晶粒尺寸变小[73]。图5[36]为AZ91和AZ91-0.006%Be在400℃氧化2 h后氧化层的截面TEM明场像、高分辨透射电镜(HRTEM)像、选区电子衍射(SAED)花样以及能谱(EDS)分析。图中非常清楚地显示了氧化物晶粒细化和Be在表层的富集。Be2+取代导致(Mg, Be)O内发生晶格畸变,产生局部应力场,同时细小晶粒尺寸的(Mg, Be)O提供了更多的晶界,2者均能阻碍位错的运动,显著增加了氧化层的硬度和强度,从而提高了镁合金的抗高温氧化性能[36,74~78]。

图5

图5 AZ91和AZ91-0.006%Be在400℃空气中氧化2 h后形成氧化膜的截面TEM明场像、HRTEM像、SAED花样及EDS分析[36]

Fig.5 Cross-sectional TEM bright field images (a, e), HRTEM images (b, f), SAED patterns (c, g), and EDS analyses (d, h) of the oxide layers after 2 h oxidation at 400oC in air formed on AZ91 (a-d) and AZ91-0.006%Be (e-h)[36] ((hkl)—crystal face index. Insets in Figs.5d and h show the enlarged views)

3.5 选择性氧化与元素扩散

在Mg-RE合金的初始高温氧化阶段,RE和Mg同时被氧化,之后因Mg2+向外扩散的速率比稀土离子更快,稀土氧化物和Mg基体逐渐被MgO覆盖。在这一阶段,由于表面氧化物的阻滞,MgO/Mg基体界面上的氧分压降低至MgO的分解压,但大于稀土氧化物的分解压,在这些条件下,RE会与MgO发生置换反应形成稀土氧化物内层[79]。同时,据报道稀土氧化物的生长主要是由O2-向内扩散引起的[79],在镧系氧化物中,O2-的扩散速率随着镧系金属原子序数的增加而迅速降低[66],因此Mg-RE合金中的氧扩散也使RE在氧化物/基体界面被氧化,这和RE的置换反应一起被命名为内氧化作用。如果内氧化物(即稀土氧化物)形成连续的薄膜,内氧化将停止,并且发生任何后续的氧化时只有稀土氧化物膜变厚,Mg不会进一步氧化。因此,由于稀土氧化物薄膜的阻滞,氧化速率降低,这就是所谓的“选择性氧化”。相反,如果内氧化物形成不连续的薄膜,MgO/Mg界面上的氧分压会增加,内部氧化会继续,这意味着氧化速率不会降低,从而达不到耐高温氧化的目的[80]。所以选择性氧化的关键在于是否形成了一层连续的内氧化膜,而这又取决于氧化物/金属基体界面中合金元素的浓度,浓度较大时更容易形成连续的内氧化膜,因此可知选择性氧化和连续致密的内氧化层是镁合金抗氧化机理中非常重要的一部分。同时,Wagner认为合金的互扩散系数较大时,选择性氧化所需的合金元素临界浓度较小,合金中的扩散通常包括晶格扩散、晶界扩散和表面扩散等[81]。Wu等[31]研究了Er在Mg-Er合金中的互扩散系数,可知当合金表面形成的氧化物主要由稀土氧化物组成时,氧化过程中的增重主要来自于参与RE氧化反应的O的质量,再由O的质量得到反应的RE的质量。而通常根据推导出的增重曲线的拟合函数可得到增重速率曲线,增重速率对应于O的反应速率(JO),由此可得RE的反应速率。RE的反应消耗来自于它从内部至表面的扩散,因此RE的反应速率等于它从基体到表面的通量。假设稀土元素γ扩散达到稳态,γ的通量用Fick第一定律表示[17]:

式中,Jγ 为γ的通量,mg/(cm2·s);cγ 为γ的浓度,mg/cm3;x为扩散距离,cm;Dγ 为γ在合金中的互扩散系数,cm-2·s-1。通常随着RE含量的增加,合金表面更加平整致密,逐渐形成了连续、较厚且富含稀土氧化物的表面膜。而RE在Mg-RE合金表面的连续氧化依赖于RE从基体到氧化物/金属界面的扩散,氧化物膜以下存在RE耗尽区(也被认为是RE扩散层),RE耗尽表明第二相的溶解和大量的RE释放并扩散到表面以支持RE的氧化[31],促进稀土氧化物和镁合金表面致密膜的形成。

3.6 多合金元素协同作用与第三元素效应

有关金属高温腐蚀的文献[81]指出,在Cu-Zn-Al合金中Zn的加入降低了形成Al2O3的临界含量,并且发现在Ni-Al合金中,只有当Al含量高于18%时才会形成稳定的保护性Al2O3膜,然而当Cr加入Ni-Al合金,例如Ni-20Cr-3Al (质量分数,%)合金时,形成保护Al2O3膜的临界Al含量从18%降低到3%,这种现象被称为第三元素效应,即在A-B合金中,加入化学活性在A和B之间的第三元素C,可以显著降低外部形成B氧化物的临界含量。第三元素不仅可以抑制O向合金内部扩散,同时还能增加选择性氧化元素的表面活性[81]。因此,例如在Mg-Y-Ca合金中,正是由于第三元素效应使得Ca元素加入后Y形成保护性氧化膜的临界含量显著降低[79]。研究[38,79]发现,当镁合金中含有多种合金元素时,其产生的抗高温氧化性能要更优于单个合金元素添加,合金元素之间的协同效应不仅使得镁合金形成一个致密连续的表面膜,同时各种合金元素的添加量大大减少,有效避免了力学性能的恶化。含微量Be的镁合金虽然已被发现具有较低的氧化速率[59],但是Be不仅昂贵而且是有毒性的[74],因此生产低Be含量的耐高温氧化镁合金具有科学和实践意义。Tan等[38]将Be和Ca联合加入AZ91合金后得到AZX910Be20 (0.002%Be和0.42%Ca),其抗氧化性与AZ91Be60 (0.006%Be)相似,即由于Be和Ca的协同效应,Be的含量显著减少。Be和Ca协同作用下的氧化层形成过程大致为:(1) 初始氧化阶段,在金属表面形成一个薄的MgO层;(2) 由于Mg2+的向外扩散,Be增强的致密MgO层在最初形成的层上继续生长,同时Ca2+在金属/氧化物界面的积累导致了富Ca区的形成;(3) 在致密的MgO层下形成了CaO/MgO复合层,提供了额外的抗氧化保护。Inoue等[46]的研究也表明,微量Be的添加可使Mg-Y-Zn-Al合金的高温抗氧化性能得到较大的提升,从效益上来看远优于Be或Y的单独添加。因此利用多合金元素的协同作用和第三元素效应来设计耐高温氧化镁合金是未来研究的主要方向。

3.7 镁基复合材料(纳米/微米颗粒)

Nguyen等[82]首次报道了利用陶瓷颗粒增强镁合金的抗氧化性能。研究发现,含1.5%Al2O3 (体积分数)颗粒的AZ31B在400℃下的氧化速率低于AZ31B,主要归因于以下因素:(1) 纳米Al2O3颗粒在AZ31B基体中的均匀分布限制了Mg2+的迁移;(2) 增强的Al2O3颗粒与AZ31B基体在部分特定区域具有良好的界面完整性;(3) 纳米Al2O3颗粒的加入导致β-Mg17Al12体积分数明显降低,并得到了更小的β-Mg17Al12第二相粒子在AZ31B金属基体中的再分布;(4) 合金基体中Al含量的增加导致AZ31B的抗氧化性提高。

4 先进表征技术在镁合金高温氧化研究中的潜在应用前景

先进表征技术的应用对于金属材料抗氧化机理的研究至关重要,其可以从纳米甚至原子尺度进一步观察膜层的细节,并获得高质量的数据和图像。目前,在镁合金高温氧化研究中常用的表征技术为X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、电子探针显微分析(EPMA)和扫描电镜(SEM)-EDS,这些表征技术主要用于检测镁合金氧化膜的表面形貌、氧化物相结构以及元素分布。虽然它们可以对氧化膜进行初步分析,但是这些表征结果尚不足以深入揭示镁合金抗氧化机理,因此需要借鉴并引入一些在其他合金(如不锈钢)高温氧化领域中已应用成熟的先进表征技术。在未来的研究中,可以通过这些成功的表征技术与思路来进一步探索镁合金表面氧化膜的抗氧化机制。

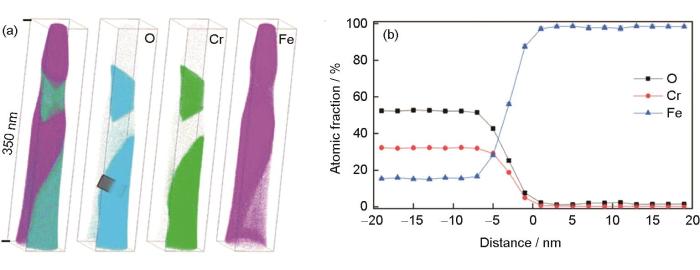

为了揭示氧化膜的形成过程与保护机制,通常采用聚焦离子束(FIB)制备氧化膜薄片样品。通常使用TEM观察膜层-基体界面周围的微观结构和成分分布,并在此基础上进行SAED分析,根据SAED花样斑点分布的几何特征确定氧化物的晶体结构。除了TEM-SAED外,还常采用高角环形暗场(HAADF)像和电子能量损失谱(EELS)分别揭示氧化膜的形貌和化学组成。HAADF成像对观测区域的平均原子密度(Z衬度)非常敏感,它不仅可以用来区分不同的物相,还可以用来观察以及量化单相结构中的孔隙率。图6a[88]的HAADF像揭示了内氧化层-基体界面附近的形貌,由于HAADF像对平均原子密度非常敏感,从而可以轻易区分氧化物和金属基体;图6b[88]的EELS面扫可以揭示O、Cr和Fe的平面分布,表明内氧化区金属基体中的Cr已全部耗尽;图6c和d[88]的EELS线扫可以揭示O、Cr、Fe在氧化物和金属基体中信号强度和含量的分布。图7a[89]为具有两相结构内氧化物层的HAADF像,暗相和明相分别对应于氧化物和金属基体;图7b[89]为内氧化区两相结构的原子分辨率HAADF像,通过快速Fourier变换(FFT)证实Phase A是Fe-Cr尖晶石氧化物,而Phase B是奥氏体金属;进一步观察发现氧化物和金属的晶体取向完全一致,并且它们拥有半共格界面,如图7c[89]所示。因此在耐高温氧化镁合金的研究中,可以应用TEM-SAED和HAADF-EELS/FFT从纳米到原子尺度揭示氧化物膜层的化学组成和相结构。

图6

图6 Fe-9Cr铁素体-马氏体(F-M)钢在600℃水蒸气中氧化100 h后的内氧化层-基体界面周围的形态和化学成分分布[88]

Fig.6 Morphology and chemical composition distributions around the internal oxide layer-matrix interface of Fe-9Cr ferritic-martensitic (F-M) steel after exposure to 600oC steam for 100 h[88] (HAADF—high-angle annular dark-field, EELS—electron energy loss spectroscopy)

(a) HAADF image showing the morphology around the internal oxide layer-matrix interface

(b) qualitative EELS chemical composition mapping showing the distribution of O, Cr, and Fe (c, d) qualitative (c) and quantitative (d) EELS line profiles showing the distribution of O, Cr, and Fe

图7

图7 Fe-17Cr-9Ni不锈钢在600℃水蒸汽中氧化1500 h后的氧化膜截面[89]

Fig.7 Cross-sectional oxide film of Fe-17Cr-9Ni stainless steel after exposure to 600oC steam for 1500 h [89]

(a) HAADF image of oxide layer

(b) atomic resolution HAADF image oxide layer and FFT image of oxide layer

(c) atomic resolution HAADF image showing the semi-coherent interface between the oxide phase and the metal phase

图8

图8 Fe-9Cr F-M钢在600℃水蒸气中氧化100 h后的内层氧化物的APT分析[88]

Fig.8 Atom probe tomography (APT) analyses of cross-sectional oxide film of Fe-9Cr F-M steel after exposure to 600oC steam for 100 h[88]

(a) APT data set showing the 3D chemical composition distribution in the chromite precipitates and surrounding metal in the internal oxide laye

(b) concentration profiles across the chromite-metal interface

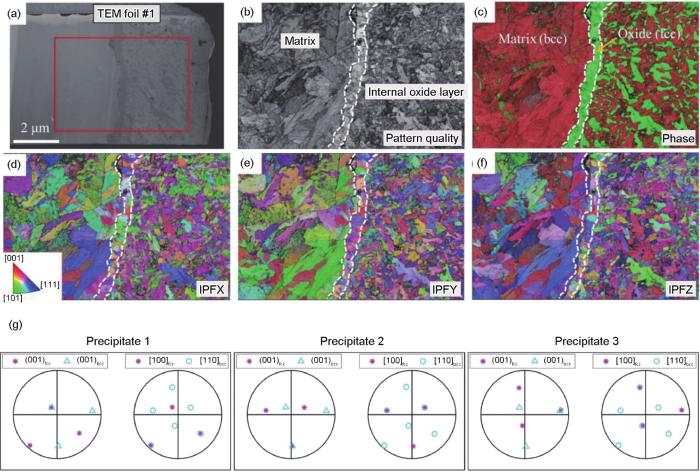

SEM-EBSD (电子背散射衍射)能够将微区晶体结构及取向信息与微观组织形貌相对应,可以直观地比较分析氧化物和基体的晶体学特征,揭示每一层氧化物的晶粒形貌。相较于TEM,EBSD 技术的分析区域大,获得的晶粒数量多,已成为快速高效定量统计研究材料微观组织结构和织构的有效分析手段。图9[90]为600℃下暴露于超临界水中1500 h的T91表面氧化膜的截面SEM-EBSD像,主要由标定质量图和反极图(IPF)构成,其中沿x、y和z轴的IPF分别称为IPFX、IPFY和IPFZ,可以显示样品三维取向信息,在IPF图像中不同的颜色代表了不同的晶体学取向。SEM-EBSD较清楚地显示了材料的晶体结构、晶粒取向以及晶粒的形貌与平均尺寸,但由于传统EBSD分析的空间分辨率相对较低,并没有很好地构建氧化层的精确晶体学信息。氧化层中某些区域由超出传统EBSD分辨率的小尺寸氧化物晶体组成,其微观结构需要通过TKD进一步分析。TKD是用薄片样品代替块状EBSD样品,当SEM的电子束照射样品后,通过采集穿透样品的电子衍射信号形成衍射花样,然后经过软件分析得到样品的晶体结构及取向信息。由于薄片样品厚度小,入射电子在样品中的作用区较小,当电子穿透样品时可得到更高的空间分辨率,因此TKD技术既能实现纳米尺度显微晶体结构及织构的分析,同时其所分析的面积较TEM大大提高。图10a~f[90]为T91在600℃的超临界水中暴露1500 h后的基体/内氧化层界面附近区域的TKD分析结果,清楚揭示了氧化物相和金属基体的晶体结构和晶粒取向。与TEM-SAED相比, TKD可以提供三维的晶体取向信息,因此还可研究氧化层中各种氧化物与周围金属基体之间的晶体取向关系,如图10g[88]所示。

图9

图9 T91钢在600℃水蒸气中氧化1500 h后氧化膜截面的SEM-EBSD像[90]

Fig.9 SEM-EBSD images of the cross-sectional oxide film on T91 steel exposure to steam at 600oC for 1500 h[90]

(a) SEM image

(b) mode quality image (c-e) inverse pole figures (IPFs) of the surface oxide (IPFs of the x, y, and z axes are called IPFX, IPFY, and IPFZ, respectively, which can display the three-dimensional orientation information of the sample; different colors in the IPFs represent different crystallographic orientations)

图10

图10 T91钢在600℃水蒸气中氧化1500 h后的截面氧化膜的基体-内氧化层界面的TKD分析结果[88,90]

Fig.10 TKD analysis results of the matrix-internal oxide layer interface of the cross-sectional oxide film on T91 steel exposure to supercritical water (SCW ) at 600oC for 1500 h

(a) SEM image[90] (b) pattern mass diagram[90] (c) phase diagram[90] (d-f) IPFs[90] (g) pole plot of the three selected oxides with the metal matrix around them[88]

综上可知,SEM-EDX/EBSD属于微米尺度表征,通常用于分析氧化层在微米尺度下的化学组成和晶体学信息。但对于膜层细节的观察需要纳米到原子尺度表征,而SEM-EDX/EBSD的分辨率相对较低,无法获得膜层的准确信息,因此需要采用纳米至原子尺度的TEM、APT和TKD。目前有关氧化层的形成机制以及某些微观特征对镁合金抗高温氧化机理的影响尚未得到清晰的认识,这可能是由于氧化物中特征区的尺度过小,无法通过传统的表征技术对其进行清楚地观察和分析。在当前的相关研究中,有关镁合金高温氧化膜的TEM分析较少,并且由于TEM所存在的重叠效应,其会限制TEM在氧化膜表征中分辨率的提升。因此,未来在对镁合金抗高温氧化机理的研究中,需要通过应用FIB制备高质量样品,然后结合球差校正TEM、三维APT和TKD表征技术去获得膜层的高质量表征数据,从而去揭示镁合金抗高温氧化机制[88]。

5 总结与展望

本文主要综述了纯Mg的高温氧化机理、镁合金高温氧化热力学与动力学以及抗氧化机理等相关研究进展,可知镁合金是通过形成连续致密的氧化膜来抑制Mg的向外扩散和O的向内渗透,通常第二相的热稳定性会显著影响镁合金的高温抗氧化性;当前主要研究微量合金元素通过形成置换固溶体和反应性元素效应,合金元素的选择性氧化与协同作用,以及加入纳米或微米颗粒可通过减少特定的氧化区域来提高镁合金的高温抗氧化性。而对于未来设计耐高温氧化镁合金,主要有以下研究思路。

(1) 目前对镁合金高温氧化后形成的氧化层的具体结构及其氧化机制未能得到清晰的认识,大多研究仅通过氧化膜截面的SEM/EDS结果来推测膜层结构和机理,未来应该更多应用FIB制备特定氧化时间与特定位置的氧化膜样品,并进行TEM、TKD、APT等高分辨表征,获得镁合金表面氧化膜的具体演变过程以及氧化机制。

(2) 由于大多稀土元素对镁合金的抗高温氧化性能有着显著的提升,未来可以对Mg-RE二元合金的高温氧化行为进行系统的研究,并在此基础之上,探索微量合金元素对三元甚至四元镁合金的抗高温氧化性能的影响规律和机制。

(3) 探索合金元素添加对氧化膜晶粒尺寸以及力学性能的影响规律,建立合金元素与氧化膜晶粒尺寸和力学性能的内在关联。

(4) 揭示不同稳定性(包括热稳定性,与氧的反应稳定性)的金属间第二相对镁合金抗高温氧化性能的影响规律,指导设计出在满足力学性能要求的前提下,同时具备优异的抗高温氧化性能的镁合金体系。

沪公网安备31011202020290号

沪公网安备31011202020290号